運搬中に何処かにぶつけた衝撃で駒が粉々に壊れたのかと思われ、知人から譲り受けた時点でこの様な窯の状態でした。

Yamahaサイレントチェロの標準装備であるPANPIという駒。

駒にしては柔らかそうなカエデ材ですね。

チェロの駒には強い弦の張力により数十kgの圧力が掛かるといわれます。

更に駒の横から衝撃が加わるとこのようになる可能性は充分にあります。

壊れた際の衝撃は凄まじそうです。

サイレントチェロの本体は頑丈なのでまだ被害は少なそうですが、アコースティックなチェロの場合は恐ろしいです。

駒が壊れるとパツパツに張り詰めた4本の弦の張力は一瞬で消え失せテールピース、宙ぶらりんになります。よって表板はかかっていた圧力も消える反動で浮き上がり魂柱の倒れは免れないでしょう。バランスを失った筐体は至る所のニカワが剥がれるでしょう。恐ろしい。

しかしながら、何百年もの弦楽器の歴史の中、駒の破損は想定される事態だからこそ表板にはくっついていないし、表板や裏板は剥がれても良いように側板との接合部を「ニカワ」で接着してあるわけです。もし、現代の木工用の強力接着剤や金属のカスガイや釘で組み立てられていたとしたら、頑丈ではあるものの衝撃には非常にもろい楽器になってしまいます。

乾湿により木材が膨張したとしてもうまくニカワが剥がれて致命的には壊れないようになっているわけですね。

サイレントチェロの駒を作る

さっそく駒の採寸と重量をメモして加工前の駒をフィッティングしていきます。

既存の駒を復旧

足の幅、角所の厚み、高さ、アールの付き具合を採寸したいです。

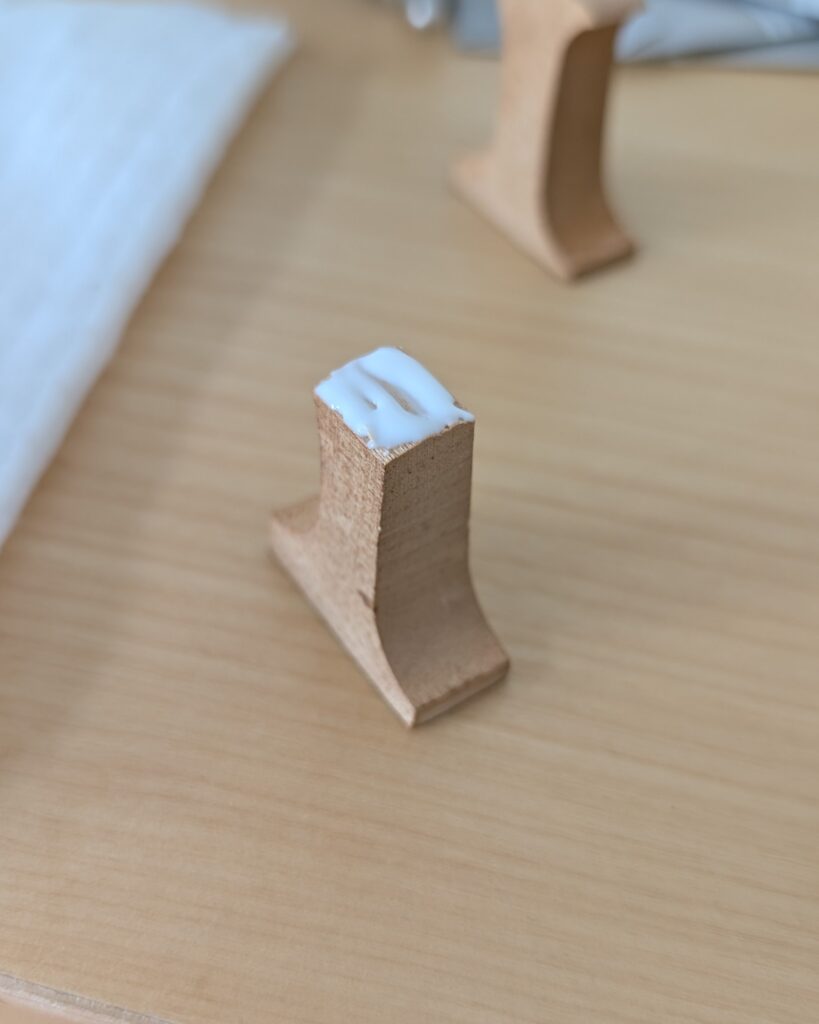

ひとまずは木工用の接着剤で駒を元の形に戻します。とりあえずね。

元の姿に戻しました。

横からの見てみるととてつもなくグニャグニャです汗笑

写真の左側が本来垂直になっていてほしい駒側の面なのですが、湾曲して全体的にS字になってしまっています。

この形だと、上からの弦の圧力で駒の至る所で負荷がかかっていたことでしょう。何か強い衝撃がかかることで駒の形状が破綻した(壊れた)んだと思われます。

新しい駒の用意

新しい駒をネットで3000円弱でゲット!うまく出来るかなぁ。ワクワク。

YAMAHAサイレントチェロは駒の高さが割とあります。ですので駒高92mm用の駒にしました。

とは言えかなり削る必要はありそうですね。初のチェロ駒作り体験です。ワクワク。

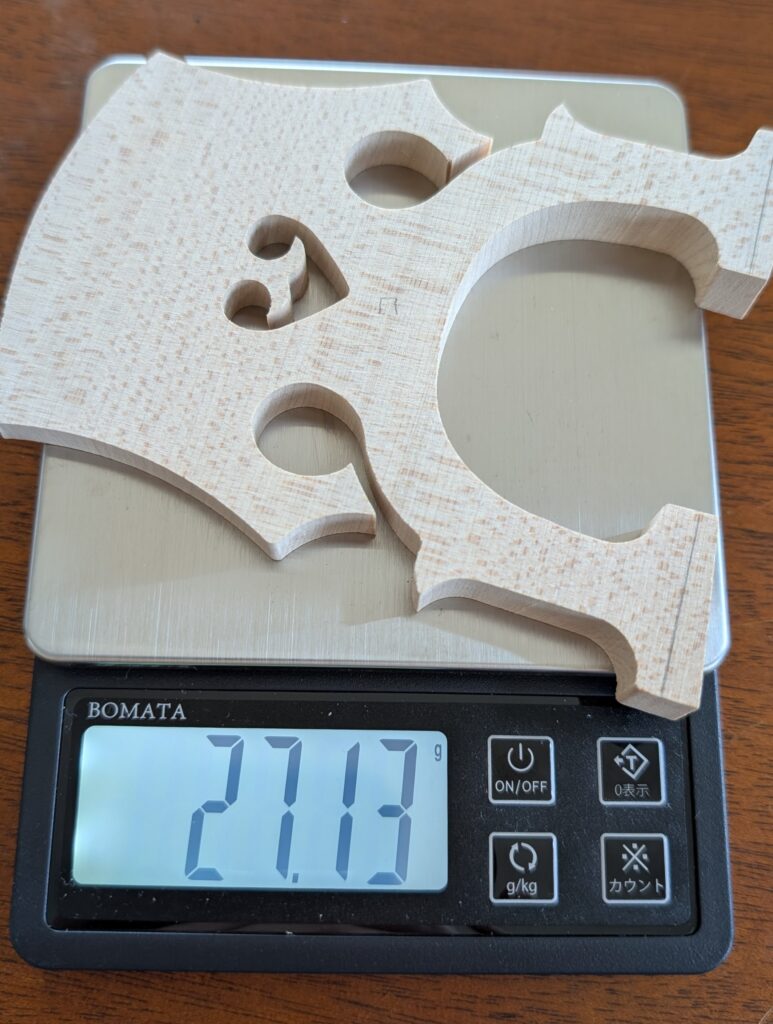

恒例の重量チェック。27.13グラム。

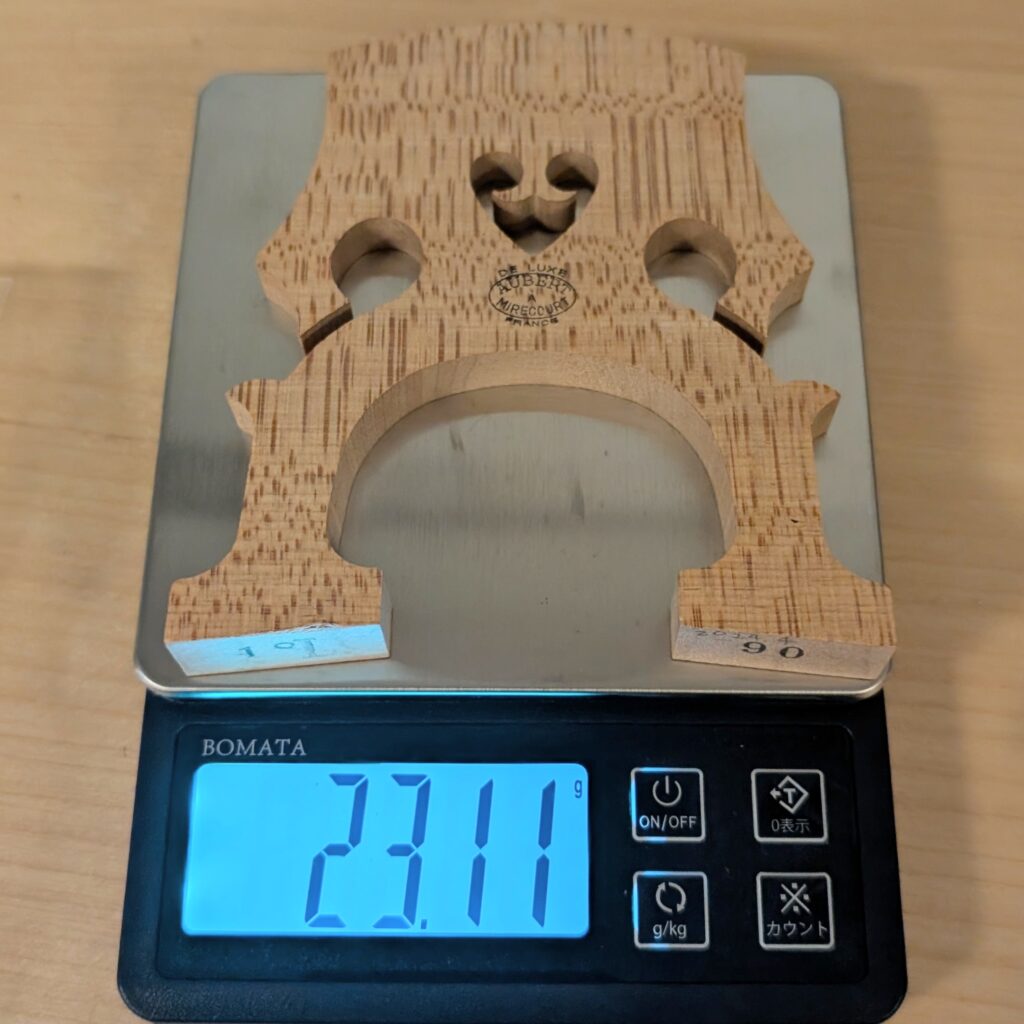

一方、長期保管中の新品オーベルトの高級な駒は23.11グラムです。駒高90mm用のものなので大きさが全く違うので比較にはなりませんが高級な駒は密度があって乾燥している雰囲気があります。

あぁオーベルトのメープル材の髄線は美しい。フランスの香り。テーブルに置く時にカチッとアルミ金属のような軽く硬い感じがします。

対して今回の駒は、ネット情報でも楓(カエデ)つまりメープルということですし見た目も確かにメープルだとは思いますが、テーブルに置く時の音がなんとなく(オーベルトに比べると)水分を含んでいるような音質です。充分に乾燥しているとは思いますが例えるとホームセンターで買えるツーバイフォー材みたいな雰囲気なのです。もしかしたら白くて綺麗な色味がそう感じさせるだけかな?木材として若い!って感じ。

でも元々付いていたグニャグニャPANPI駒に比べたら木目の雰囲気は良いですよ!これで3,000円は練習材料としてはコスパは良好です。

駒の足部分を鉛筆で型取り

元々の駒の足の角度を踏襲するために鉛筆で線を引きます。

底面のアールは通常のチェロとは異なります。

通常のチェロはほどよく表板にアールがついていますよね。サイレントチェロの場合は真っ平ら!水平に見えますね。

製造ラインのコストを避けるためか、アコースティックな楽器のようにアールを付ける必要は無いですもんね。

駒が置かれる駒受け部分も見るとアールは無く平らな設計。

弦からの駒の振動を更に駒受け部分で受け取り、振動を電気信号に変換し増幅して外部のスピーカーアンプで大きな音を出す仕組みです。駒の足元にピックアップマイクが敷いてあります。

エレキ・ベースのブリッジ部分にもよく使われるピエゾタイプのピックアップが仕込まれています。

さぁーてチェロ駒製作をしていこう。

と時間がなくなったのでまたお休みの日にゆっくり進めます。

今回の投稿はここまで〜。ご拝読有難うございました。

続きの記事

コメント