前回はテールピース自体を交換してみたところ、劇的な変化がありました。発音が良くなり、弦の振動が楽器全体に伝わり易くなったイメージです。しかしながら交換後のテールピースのチューニングアジャスター部分に欠陥があり、低音のD音を弾くと盛大にノイズが乗ってしまっていました。

ノイズの対処方法としてアジャスターの交換

世の中には救う神ありです。中国の弦楽器メーカーの STRADPET社が作っているチェロ用のチューニングアジャスター STRADPETのチタン製のアジャスタ が良さそうだったので交換作業をしてみようと思います。

STRADPETのアジャスターは、テールピースの縦長の溝の部分からフックの頭を出して弦をひっかける構造です。

頭の幅が溝よりも大きいためフックがそれ以上押し込まれることがない構造になっています。逆に、ネジによって抑えられているので弦の引っ張られる力によってテールピースからフックが飛び出ることもありません。この構造は大変に秀逸ですね。

さらにチタン製ということもあり、堅牢で軽量であるとのこと。

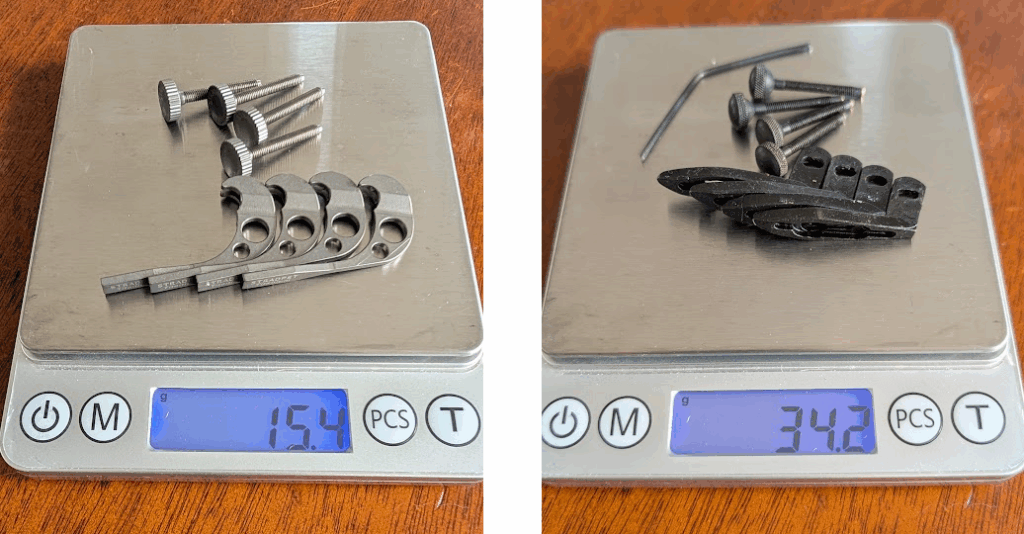

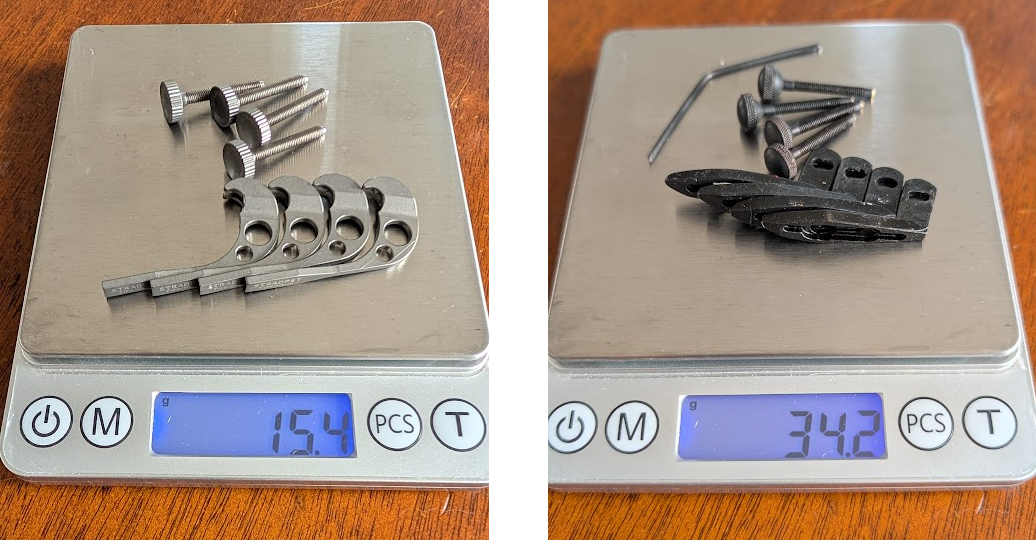

アジャスターの重量の違い

チタン製ということもありかなり劇的に軽い。

左が新しいチタン製。右が既存のアジャスターとフック固定のための鉄芯の重量です。

その差18.8gです。

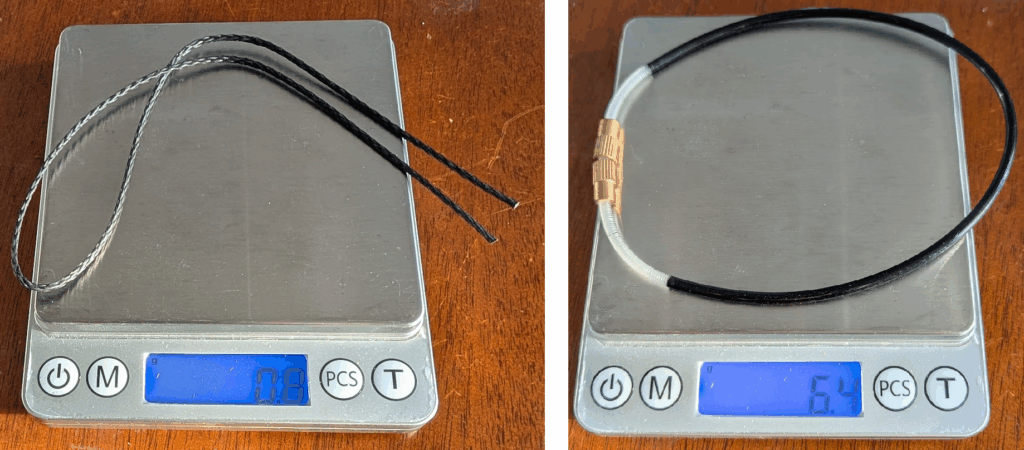

ついでにケブラー製のテールガットに変更します。ケブラー製のテールガットは重さは1グラム弱です。ケブラー製に交換することでテールピース全体としてはさらに軽くなります。

ナイロン製ガット自体は割と軽いですが、ナイロンガットの長さを調整するお決まりの金具がちょっと重く、ナイロン製ガットと合わせて 6.4gほどあります。対してケブラー紐ガットは0.8gです。1円玉よりも軽いです。

STRADPETのチタン製のアジャスター取り付け

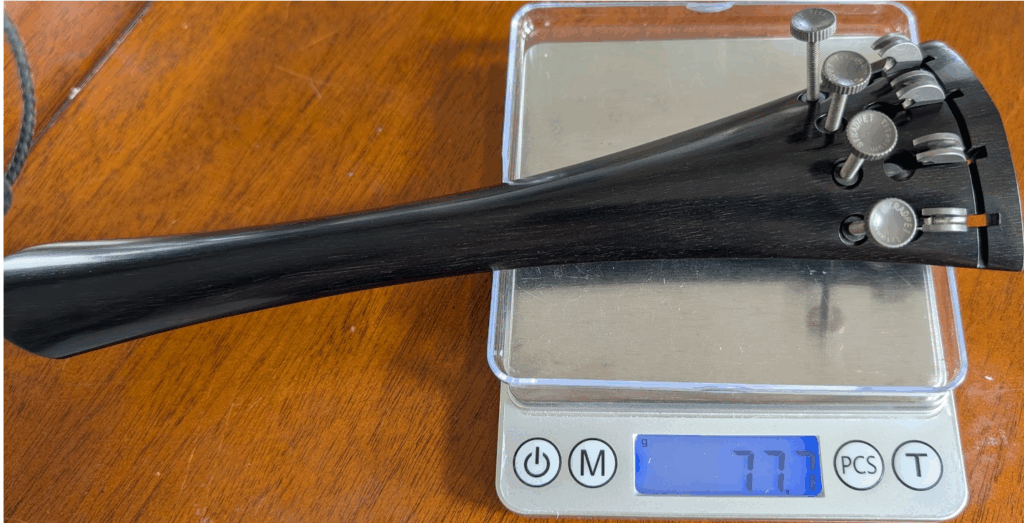

ということで取り付け後のテールピースの総重量を測ってみますと・・

77.7グラム!! 元々が103.1gなのでその差25.4gです。おぉ。かなり軽くなりました。

駒、弦に直結するテールピースは、弦の振動の伝達が駒の次に近い部品だと思います。その質量が軽くなるということは振動させるパワーが少なくて済むので、奏者が鳴らしやすい(と感じる)楽器になるのではなかろうか。振動の伝わり易さは、質量だけでなく媒質(音波の振動を伝える物質)の素材の密度や硬度軟度にも寄るとは思いますが質量は大きな要因ですね。

チェロ全体の重量も軽くなるということで、持ち運びも楽に、気持ち的に軽くなりレッスンに通う気分も軽やかに。

テールピースと駒との間の弦の長さ

ヴァイオリン・ビオラ・チェロは大昔から世界共通の標準の数値が決まっているんだそうです。

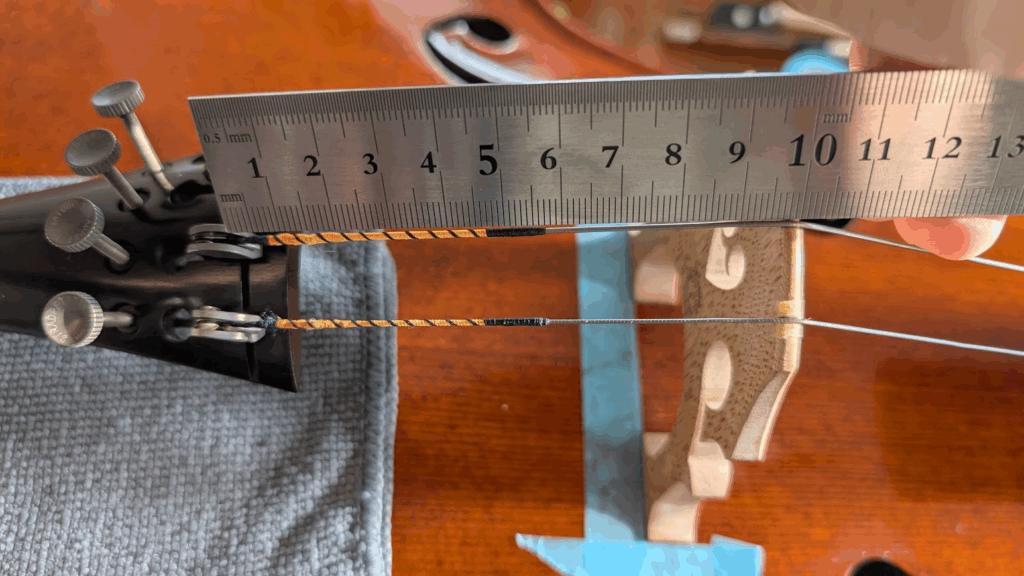

4/4フルサイズだと駒からテールピースまでの弦の長さは116mm弱がになるということを前回ご説明いたしました。

新しいテールピースにしたことでL字アジャスターの時よりも長くなったものの、まだ標準よりも1.5cmほど短い。

歴史的に標準とされる116mmには意味があるのだろう、と思い始め少しでも数値を標準に近づけたい気持ちがしてきましたので、テールガットの長さを変えてみます。

テールガットを結びなおす

テールガットの長さを短くすれば、駒からテールピースまでの弦の間が長くなる。

テールガットにはまだ余裕があるので、解いて結びなおしてみることに。

現在のテールガットの長さはこの位。

1.5cmくらい短くすればいいのかな?

ほどく。

で、ちょっと短くなるようにフィッシャーマン・ノットを結びなおしてみる。

ギュッと固く。接着剤などは使用しません。この結び方なら絶対にほどけません。弦の張力で引っ張られるほどにより固く結ばれていく結び方です。

12.5cmくらい → 11cmくらい に短くした。素人なので感覚でやっちゃってる。まいっか。

これを取り付けてみよう。

その前に

結び目の余り紐を処理

テールピースをチェロに取り付ける前に、細かいですが気を付けたいところがあります。それはテールガットの先端の余りの部分です。

ケブラー製の紐の端っこをハサミで切ると、切った断面からのケブラー繊維1本1本が解けてきてしまいます。結び目ではなく、紐自体がほどけてしまう対策のために接着剤でほどけないように端の部分をちょっとだけ固着させています。赤枠部分です。※ 結び目には接着剤は付けません。

紐が余っているのはなるべく短く切ったほうがいいかと思います。

しかし、再利用するとき等を考えると、何かもったいないのでこの位の長さをそのままにしておいたところ、余った紐がテールピースに接触して音がビリついてノイズの原因となってしまいました。以前、弾いているとどこからかノイズがジーってなっているなぁと、どこが鳴っているのだろう?といろいろ調べてたらこの余り紐が原因だった経験があります。

余った部分は切らないで、黒色のマスキングテープでテールピースにぴったりとくっつけちゃおうと思います。

こうして

こう。表から見えないようにマスキングテープの端をカット。綺麗にテールピースにくっつけておけばノイズは発生しないと思います。

取り付けて長さのチェック

軽く弦を張って計ってみると・・

115mmくらい。まぁいいでしょう!標準116mm弱にだいぶ近づきました。というか私のチェロのメインの部分(駒からナットまで)の長さは692mmだったので奇跡的にピッタリな計算になっているかも。

調弦をしていきます。

調弦の際に気を付けるのは駒を表板、魂柱に対して垂直にすることですね。別の記事に調弦のときに駒を垂直にするおススメのやり方を載せました。ご参考くださいませ。

音のビリ付きが改善

調弦をして弾いてみます。

Puschテールピースのデフォルト状態では悩まされていた金属のビリつきノイズが完全に解決・改善されました。やはりPuschのテールピースは素材や質感やデザインは素敵ですが、正規のアジャスターとその取付けの仕組み設計はよろしくなかった。いまだ販売しているかどうかは不明ですが、改良されていることを願います。

重いアジャスターから軽いものに交換したことにより、全体的に音が出しやすくレスポンスが良くなっている気持ちがします。

G線やC線は明るくなり、更にA線D線もクリアになっている気がします。前々回の重い165.8gのテールピースの時はA線の音は良く言えばどっしりとして重厚感のある感じ。悪く言えばレスポンスが悪くモッサリとした感じでした。G線C線は以前の方が音の重厚感はあったのかなと感じますがG線の音量は出ている気がする。テールピースの重量が軽くなったら、気分も音も軽やかになった印象です。

ネット記事や楽器店の店員さんや職人さんが、テールピースは軽いほうが良いよって言う理由は、この音の出しやすさを言っているのかも知れない。

先生に弾いてもらいたいところだか、素人の自己満足の世界なので恐縮である。

ウルフ音は変わらずG線とD線のE音で発生しますが、ウルフエリミネーターを取り付けるとEとFの間くらいにウルフ音の位置が移動し、かつ軽減され、問題なく違和感のない音量が出せています。チェロ本体が変わったと感じるくらい弾きやすくなりました。

私の相棒(チェロ)はドイツの工房の量産チェロですが、量産品とは思えない見栄えと音に育っていると思います。

有り難う STRADPETのチタン製のアジャスタ よ。ボワ・ダルモニ製やBogalo&Clement製の高級テールピースの代替品(見た目的に、という意味)になりそうです。ヨーロッパ製品に比べて、インド原産のエボニー材のテールピースであれば比較的安価に購入でき、穴あけの加工などが必要ではありますが丁寧に作業すればボワ・ダルモニもどきのテールピースがつくれるわけです。笑

強化プラスチック材のテールピース

さてもさても。昨今のテールピースという部品の進化としては、初級者チェロから上級者用までよく使われるチェロ用のプラスチック製のテールピースが存在します。

中でもドイツのメーカー Weidler社の Akusticus というプラスチック材のテールピースは有名です。

楽器店で定期的に開催する世界チェロフェアや楽器店で高級なチェロを調査してきましたところ、高級ラインナップ(量産じゃない系のチェロ)には、テールピースはプラスティック製や樹脂製、もちろん金属製のものは使われていませんでした。ことごとく木製(ツゲや黒檀や密度のあるローズウッド)で、アジャスター内蔵型のテールピースが装着されているようでした。木製テールピースが取付られている理由は伝統的な見た目を守ることと音質が理由かも知れませんが、機能面で言ったらプラスチック製でも良いと思われ。

プラスチック製のテールピースは高級チェロにはあまり使われないということですが、耐久面的には、品質がまばらな木製のものよりも優れていると言えるかもしれません。例えば、黒檀の場合は非常に硬い素材ですが、軽量化のため薄くし過ぎたりアジャスターの取り付け穴の開け方を雑に施工したりすると、弦の張力に負け何かの衝撃で亀裂が入ったり破損する場合があります。一昔前には、ノーブランドのプラスティック製テールピースはアジャスタ―部分が壊れたりと品質の低いものがあったみたいですが、有名どころのメーカー品であれば耐久性も問題ないと思います。

音質に関しても非常に軽量で硬いため、ボーイング時のレスポンスは良く本来の楽器の持つ音の特性を効率よく出してくれると思います。

- 耐久性に優れている

- 自然界のものではないので品質にバラつきがほぼ無い

- 音はクリアでレスポンスも良い

- 流通しているので安定的に手に入れやすい

- 比較的安価である

これらを踏まえて初級者から先生やプロの奏者まで使用する楽器に使われています。動画配信SNS等でもコンサートでのソリストのチェロがプラスチック製のテールピースを使っている映像を多く見ますので、実用的なのだと思われます。

強いてデメリットを言うとしたら、見た目がツヤツヤ、テカっていて最上級の渋いオールドの楽器に合わせると何だか浮いてしまうといったところでしょうか。

最近は見た目のデメリットも、表面だけマットな質感に仕上げた商品や木目調の商品もいくつか販売されていますので解決できそうです。

結局のところ重要なのは、音が聴き手の耳に心地よく届くことと、弾き手が気持ちが良く弾ける事で正解なのかと思いますので、、奏者としては練習あるのみ。弘法筆を選ばず。

その上で・・大好きな自分のチェロがより好みの音で鳴ってくれるのはとても嬉しいことで、こだわる人はこだわってしまうのです。

※本サイトの部品交換による音質の変化は個人的な感想です。ひとつの見解としてお楽しみいただければ幸いです。

※ご紹介した商品は全て自費での購入レビューとなり、販売会社またはメーカーからの商品提供や商品紹介文面の指示等は無く、掲載情報の妥当性や正確性を保証するものではありません。※本サイトの閲覧、利用、ダウンロード等により直接又は間接に生じた損害や損失等について一切の責任を負いません。

参考になる書籍をご紹介 : https://amzn.to/4jClnDD

追伸

取り換えから1週間

調弦も馴染んできたためか更にいい感じに音が鳴っています。まさかのテールピースとアジャスターの交換で驚愕の楽器のグレートアップができました。

取り替えから2週間

音の雰囲気とウルフか強まったと感じ、ウルフエリミネーターの位置をあれこれ試してみている。

なかなかウルフが治らずウルフエリミネーターの場所が定まらなかったので、おもむろにウルフエリミネーターを取り外してみたところ、ウルフポイントが消えました。なんと!

これまでのテールピースに比べて(特にアジャスターの)重量の違いが大きいためウルフ発生の有無にまで影響した様です。

たまたま今回はウルフ軽減に繋がり良い影響ではありましたが、ひょっとしたら改悪になる場合もあったわけです。

しかしテールピースを変えることは、音をガラッと変えられるので、ご愛用の楽器の音の詰まりやウルフでお悩みのかたは是非、楽器店や職人さんに相談してみて下さい。良い提案がもらえるかもですね!

コメント

取り換えから1週間が経過し、調弦も馴染んできたためか更にいい感じに音が鳴っています。

まさかのテールピースとアジャスターの交換で驚愕の楽器のグレートアップができました。