テールピースは密度が高く、硬く、軽いとより振動が速く伝わりやすい(らしい)。

テールピースやテールガットやアジャスターの材質や重量によって、弦の振動がチェロの筐体を震わし始めるまでの時間が異なってくるようです。

テールピースという部品は、いわゆる「音のレスポンス」の良しあしに関わる大きな要因の一つですね。

テールピースを制作している有名どころのメーカー

- Wittner / ドイツ

- The Bois d’Harmonie(ダルモニ社) / フランス

- Josef Teller(テラー) / ドイツ

- Pusch /ドイツ

- ULSA / ドイツ

- Otto Temple(オットーテンペル) / ドイツ

- Bogalo&Clement(ボガロ&クレメンテ) / イタリア

- Harald Lorenz(ハラルド・ロレンツ) / チェコ

- Gerald Crowson(ジェラルド・クローソン) / イギリス

テールピースに使用される材質

音のレスポンスに大きく影響するテールピース。弦楽器にとって大事な部品です。

- 木材

- 黒檀(エボニー)

- 紫檀(ローズウッド)

- つげ(ボックスウッド)

- スネークウッド

- フェルナンブーコ

- 木材以外

- プラスティック

- 金属(鉄やチタン)

- 樹脂(カーボン)

木材の中では黒檀(エボニー)は世界で最も硬く、比べてツゲやローズウッドは柔らかい。レスポンスが良いからといって、良い音かどうかはチェロ本体のボディの材質や重量によっても相性がありますし、もちろん弾き手によっても音は変わるし、更には聴き手の好みもあるかも知れず、一概に黒檀が良いということにはなりません。

テールピースとペグは材の種類を合わせるのが一般的です。ペグが黒檀なのにテールピースをツゲにするということは職人さんは好んではしないようです。見た目の問題です。

同じ部品であっても一つとして品質が同じものは無く、もちろんテールピースだけでなくボディの表板裏板横板の材料や重量、サドルやエンドピンの材料などチェロの全ての材料の組み合わせは無限です。

不要な部品などはありませんが、例えばテールピースと材料を合わせる風習のペグに関しては、材質による重量差がチェロ全体の重量に比較して少なくペグボックスに密着(密着していないと弦が緩みそもそも調弦できない)し、ヘッドの一部となる構造・部品のため、ペグとして利用できる程度に頑丈であれば材質による音への影響は少ないと言われます。もちろん一つ一つの部品の全てが複雑に絡んで一つの楽器としての音のキャラクターになっていますが、テールピースに関しては音や弾き心地への影響が大きい部品です。

たくさんの部品が合わさって出来上がるチェロの鳴る音が、最終的に心地よく素敵なものであることが唯一の正解だと思います。

ですので、ある楽器の音が良くなる(と感じる)材料は「良い材」ではなく、その楽器にとって「適材な材」と呼ぶことにします。

品質が悪いとされる安価な部品でも、その楽器を心地よく素敵な音を出すために貢献してくれているのであればそれは適材な材です。

適材な材は無限種類

職人さんはテールピースを一から作るをするのは大変なので一般的に販売されている弦楽器部品メーカーのテールピースを購入し、場合によっては重量を減らして響きやウルフを変えるためにテールピースの分厚い部分を削ります。黒檀は硬い反面、粘りは少ないのでテールピースの強度がしっかり保てるように慎重に作業をします。

一般的に販売されているテールピースは、例えば同じ黒檀という素材でも、もちろん自然界のものですので、採れる産地や時代時代によって密度が異なります。質の良いとされる黒檀は、茶色い部分が無く漆黒で、木目や密度が全体的に均一であり、細かい空洞部分の鬆(す)か無いものとされます。ちなみに、ここでも大事なのは「良質」といっているのは職人さんにとって扱いやすい材料・部品ということで、適材の材ではない可能性もあるということです。

質の良い材料・部品とは、職人さんがハンドリングしやすいということは、適材の材になり易いということで、それが大事になことなのです。

ドイツのメーカーの黒檀テールピースをゲットしたよ

今回手に入れたのはドイツの弦楽器部品メーカー Pusch の割と古い黒檀テールピース。こちらを取り付けていこうと思います。

写真の左が今まで私のチェロに装着していた良質な黒檀のテールピースです。右が新たにゲットした黒檀のテールピースです。雰囲気がだいぶ異なりますね。

今までのテールピースは1990年の中古チェロに装着されていたもので、木目をよーく目を凝らして見てみると漆黒の木の密度がミッチリしていて良質な部品として文句のつけようがありません。素敵です。今まで有り難う。いやまだ新しいテールピースが良いかは分からない。

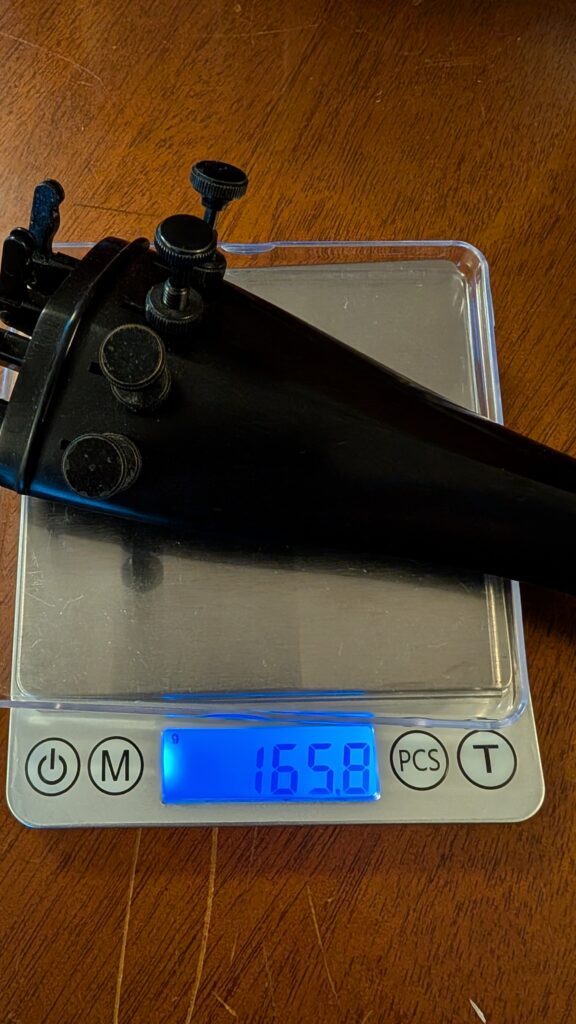

Wittnerのチューニングアジャスターが4つ取り付けられているので重量はかなりあります。

テールピース、アジャスター、テールガット込みで165.8グラムです。近年人気のAkusticusの強化プラスチック製テールピースは78グラム弱でしたので、これまで装着していたものは倍以上に、かなり重いということがわかります。

かたや、新しいほう。

新たに装着するテールピースはアジャスター内蔵でナイロン製のテールガットを含めて103.1グラム。重量はこれまでの3分の2以下になり、これまでに比べてかなり軽いです。というか一般的な重量ではあります。

形もヒルタイプというものでスッキリしていて見た目からして軽い印象。

これまでのものよりもより適材の材なのかを知るためにも同じ黒檀で重量が異なるとどの様に音が変わるのか楽しみです。

弦長の変化もある

L字型アジャスターを使用すると、テールピースから駒までの距離がアジャスター内蔵型に比べて短くなってしまいます。それによりウルフのバランスも変わってくるかもしれません。また世界基準で決まっているスケールにも影響があります。

弦の長さの基準として

駒からテールピースの弦の付け根までの弦の長さ = ナットから駒までの弦の長さ/6

という決まりがあるそうです。

駒からナットまでの弦長は、4/4フルサイズですと 695mmが平均と言われていますので、計算すると駒からテールピースまでは116mm弱が推奨となりそうです。

長い楽器の歴史の中で良いとされてきているスケールを知っておくことは重要そうです。L字アジャスターを使用すると駒とテールピース間の弦長が足らないので、もしかしたら 分数チェロのテールピースでもいいかもしれないと思う今日この頃。

部品が一つでも変わると、たくさんの要素が変化し、確実に音への影響があると思われます。

交換してみる

それでは交換していきます。交換作業は交換作業編をご覧ください。

比較してみる

交換前

交換前のテールピースも素敵である。テールガットはケブラー製。

交換後

かなりスタイリッシュである。これまでのものに比べて細身。テールガットは付属のナイロン製。

新品のテールガットと調弦

新品のナイロン製のテールガットを取り付けたあとに調弦する際の問題点です。

調弦をしてもしても、新品のテールガットが馴染んで伸び切るまではどんどん音が低くなっていきます。

調弦しては弾き、調弦しては弾きを繰り替えし、なんだか弦とペグが可哀そう。

ナイロン製のテールガットは真っ直ぐの状態からサドルで折り曲げられているので最初はなじまないのが当たり前ではあるものの、やはり私はケブラー製のテールガットが好きかも。調弦が落ち着くのが早いイメージです。

弾き比べ

比べるといってもテールピースだけが違いそれ以外が全く同じ2台のチェロが存在できる宇宙(メタバース)ではない。過去の記憶と比べて新しいテールピースでの音の変化はどのようなものかを感じ取ります。

まず、テールピースを変えると弾き手にとってはかなりの違いがある!ということ。

幾分、レスポンスが早くなった気がします!そして何となく “明るい” 音? ネットでイタリアンは明るい音でドイツものは深みのあるどっしりとした音だ、とかよく言われていますが、ちょっと分かったかもしれない。あぁ、数値で計れると嬉しいのだがそういう装置を持っていないのと、取り換え前後の同環境での収録はしておらず残念だが、確かに違いはある。

聴き手が感じる音への影響はさて置き、弾き手が感じる(主観)「弾きやすさ」は確実に変わりました。おそらく理由はチェロの筐体(主にボディ)に伝わった振動から更に弦を共振させるまでの時間が短くなったからだと感じました。弾いた感じの直感です。

弓が松ヤニによって弦に引っ掛かり弦を振動させるパワー、つまり弦にかける弓の圧力もちょっと変わった気がする。楽に音が出せる感じ。

良し悪しというものは分からないけれども、弾いていて確実に音が出しやすい。音量の変化は大差はなさそうだか、G線やC線が鳴らしやすくなっている気がします。

黒檀の硬さも振動の伝わりやすさ(共振するまでの速度)に起因していそう。例えば、弓で使用されるフェルナンブーコは粘り強く、もしテールピース材としてフェルナンブーコを使用するとしたら振動の伝わりやすさは何となく黒檀のほうが伝わりやすそうですね。

反面、ウルフは強まった気がする。Eの音がビヨビヨビヨとうねる感じが増している。ウルフエリミネーターの位置を調整してウルフを抑えれば問題ない範囲です。

また、ウルフの原因は駒からテールピースまでの距離も依存しているのでちょっとテールガットの長さを調整してみようと思います。

致命的な欠陥

いやはや、音や弾き心地はいい感じなのですが、テールピースに致命的な欠陥がありました。

C線のD音を鳴らすと、ジリジリとかなり大きな振動音、ノイズがあります。ガーン・・ショック。どうしても直せない。

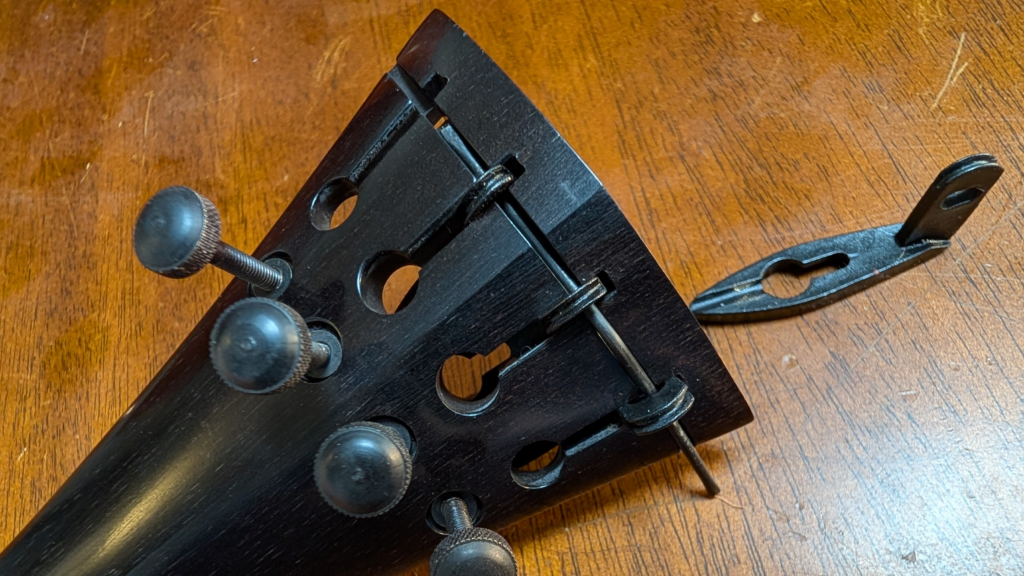

理由はテールピースの構造にありました。

このテールピースでは、チューニングアジャスターのフックの穴に、鉄製の芯のブリッジが通してある構造なのですが、、

ブリッジとアジャスターとが特定の弦の特定の音に共振して金属が触れ合う音が発生してしまいます。

非常に、ひじょーーーによろしくないです。適材の材の次元ではなく、良し悪しでいうと悪の次元です。

こういう構成。この「へ」の字に曲がった金属製のフレットの曲がり具合が、テールピースの溝にぴったりとハマっているか否か。というか、それ以前に弦を張っていくと強い張力により金属とアジャスターとの穴の位置関係もズレていき隙間が空くので間違いなくノイズが発生すると思われます。

ちょっと全て分解してみましょう。さてさて、うーむ、この設計はどうなのだろうか。製品化の段階で気が付かなかったのだろうか。いや私が購入前に気が付かなかったのが悪い。いや試してみて分かることもある(なぐさめ)。

使い物にするために、「へ」の字フレットをガッツリ接着剤で止めるか・・?それともフレットを外して、弦の張力だけでアジャスタを安定させるか・・?いずれも不安。この設計への対策は厳しいかもですね。何となく、木製の弦楽器なのに、金属の部品が浮いている状態というのは微妙な気がします。

別注のアジャスタを試してみる

世の中には救う神ありです。中国の弦楽器メーカーの STRADPET社が作っているチェロ用のチューニングアジャスターが良さそうとだと思われる。

次回、チェロ用アジャスター取り換え編に続きます。

こうご期待!

※本サイトの部品交換による音質の変化は個人的な感想です。ひとつの見解としてお楽しみいただければ幸いです。

コメント