チェロの駒の形状には大きく分けてベルギータイプ駒とフレンスタイプ駒の2種類があります。

駒タイプの呼び名

フランスタイプの駒は「フレンチ駒」それに対してベルギータイプは、ここでは「ベルギム駒」と呼びましょう。

写真左はベルギム駒、写真右はフレンチ駒。

他にもBausch型、バロック型等のたくさんの種類の形があります。普及している現代チェロの多くにはベルギム駒かフレンチ駒のどちらかが使われていることが多いです。

駒タイプの特性

ベルギ厶駒は脚が長く、フレンチ駒は脚が短い。

フレンチ駒のほうが肩幅が広い。

音色はベルギ厶駒は明るくパワフルな音、レスポンスが速いのだそう。

対してフレンチ駒は深く豊かな音、レスポンスは緩やかになるとのこと。

1990年のチェロのベルギム駒をフレンチ駒に変える

なんか古くて歪み始めてしまったベルギー駒を新しいフレンチ駒に変更する。

プロの職人さんいわく、ベストなチョイスとしては古く乾燥しきった駒を使うほうが良いとのこと。

しかしながら古くても歪んで状態の悪い駒を使い続けるよりは、新しくとも丁寧に加工された質の良い木材の駒のほうがよっぽど良いわけです。

いかがでしょうか?私のチェロのボロボロの味のあるベルギム駒は。

明らかに黒ずんでいる。

トップ部分のくろずみは、ミュートの跡ですね。なんか哀しいですね。

頑張って練習した証としましょう。

フレンチ駒を選別

採用した駒の加工前の写真を撮るのを忘れてしまいましたが、加工して出来上がったフレンチ駒の写真を。

職人さんと相談し、今回は質のより良い駒を残して保管しましょうという選択をしました。保管する他の2つの駒の写真。

右の駒の質はだいぶ良さそう。もし将来オールド楽器が手元に舞い込んだ時に満を持して取り付けてみたい。

駒のよしあし・選定の基準

今回はAubert社製のフレンチ駒を使います。

世界的に有名なメーカーとしては

- Despiau(フランス)

- Teller(ドイツ)

- Aubert(フランス)

このあたりです。

それぞれのメーカーに材質によるランク付けがされていますのでメモしておきます。

- Despiau(フランス)

- 3 Tree

- 2 Tree

- 1 Tree

- Tree 無し

- Teller(ドイツ)

- 星3

- 星2

- 星1

- Aubert(フランス)

- Deluxe

- Luxe

- Mirecourt

- Etude

では、保管してあった同メーカーの同ランク(Aubert Delux)の3つの駒のうちの1つを採用するわけですが、どれを選ぶかプロの職人さんと相談。その基準としては「木目」を見ました。

※今回は質が見劣りするものをあえて選択しました

駒の裏表

駒のAubertロゴのスタンプがある面のほうをテールピース側に向けて使いたいと思います。

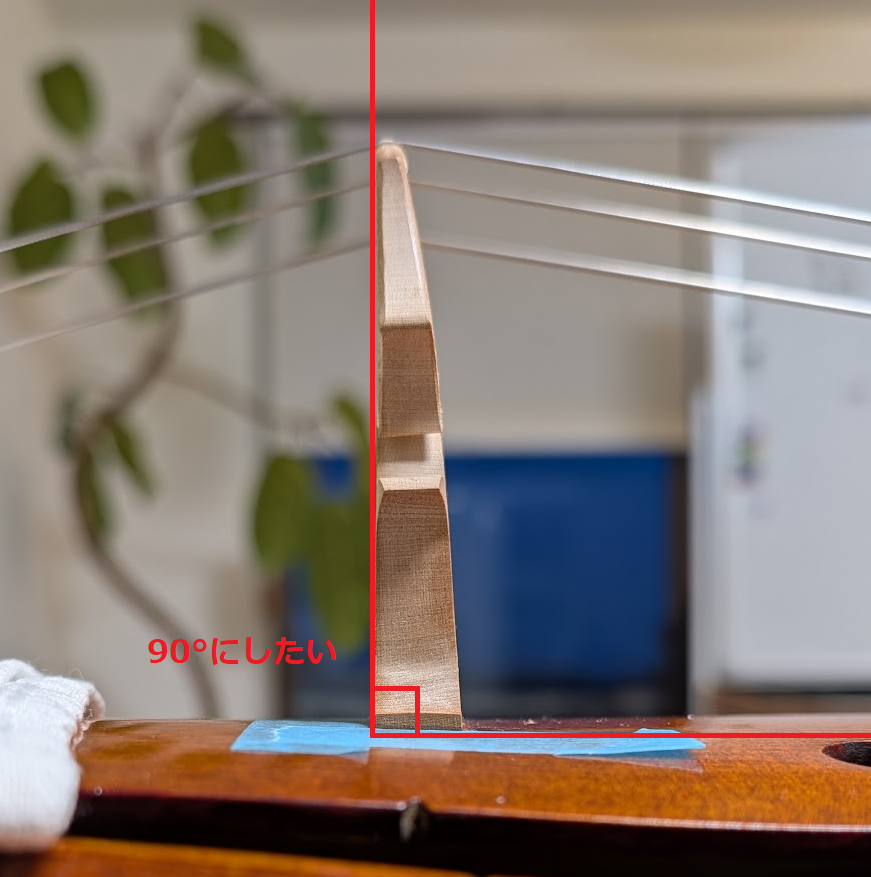

テールピース側の面は表板に対して垂直に立つようにしますね。

逆に指板側の面は駒面を削りアールを付けていきます。

ロゴをある面にアールをつけようと思うと、スタンプが削れ消えてしまう可能性があるため、テールピース側にはロゴスタンプのある面を向けたいです。

私がロゴスタンプを残したい理由は単にカッコいいからです。

たまに指板側にロゴを向けているチェロも見受けますよね。そのように駒を加工するのは、次に説明する理由で職人さんが敢えてしている可能性があります。

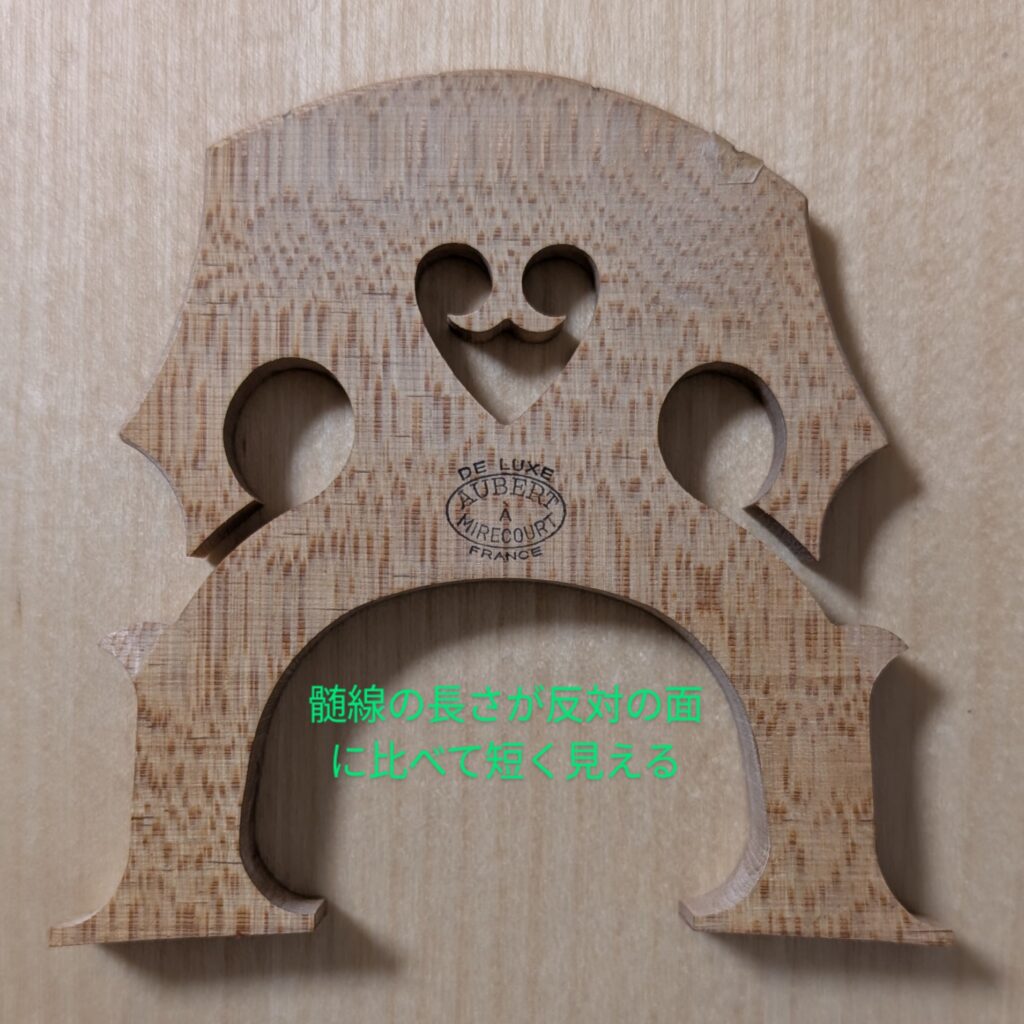

木材の髄線が大事

駒の指板側の面の木目には「髄線(放射組織)」という縦に走る茶色い模様がみえます。

この髄線が長く伸びていてくっきりとたくさんある面をテールピース側に向けるのがよい(セオリー?)とされています。

個人的に、理由は駒の強度がなるべく高い部分に弦の張力による負荷の高い部分に弦負わせるためだと思っています。

コントラバスやチェロの駒にかかる弦の張力はとんでもないパワーです。なるべく駒の強度が高いものを選びたいですね。

この髄線の角度と長さ年輪の密度確認することである程度強度が分かります。

髄線が長いということは、年輪が水平になりカエデの木の中心に向かって木材をカットされていることで、強度が増すということになります。

テールピース側の面がチェロの表板に対して垂直にセッティングして弦の圧力をもろに受けるので、より強度が高い部分を用いたいところです。

なので適切な選定方法としては、ロゴスタンプの面に垂直方向の縦に長い濃い髄線がある方が嬉しいわけですが、今回用いる駒はちょっとだけ髄線が短いかな。と。

ロゴスタンプ側の面の髄線を見ると、何となく短く途切れている感じです。

もちろん、Aubert最上位ランクはプロが使うような品質で私のような下手っぴには勿体ない程の駒で、充分過ぎるのです。

この駒に関してはロゴスタンプがある面を削って指板側にする方が適切なはずなのです。ですのでロゴスタンプが指板側に向けて駒の調整をする場合もあるというわけですね。

しかし私はカッコよさを取りました。それでも充分に贅沢な品質です。

そもそも下位ランクの駒は髄線が見えなかったり、髄線が斜めに材が取られていたりするものも多くあります。

換装後の感想

取り付け終えて弾いてみた感想。

以前のベルギム駒に比べて、音質はふっくらとした雰囲気。弦がダイレクトにボディに伝わるというよりかは一旦受け止めてくれてから増幅するようなニュアンス。

弓の重さのかけ方、右腕の感覚が変わりますね。

駒のダイエット

職人さんによると、駒のエッジ各所をナイフで削ってスマートにすることが多いそうです。

理由は、見栄えだけでなく重量を変えたり、駒自体の振動の伝わり方を調整するためだそう。

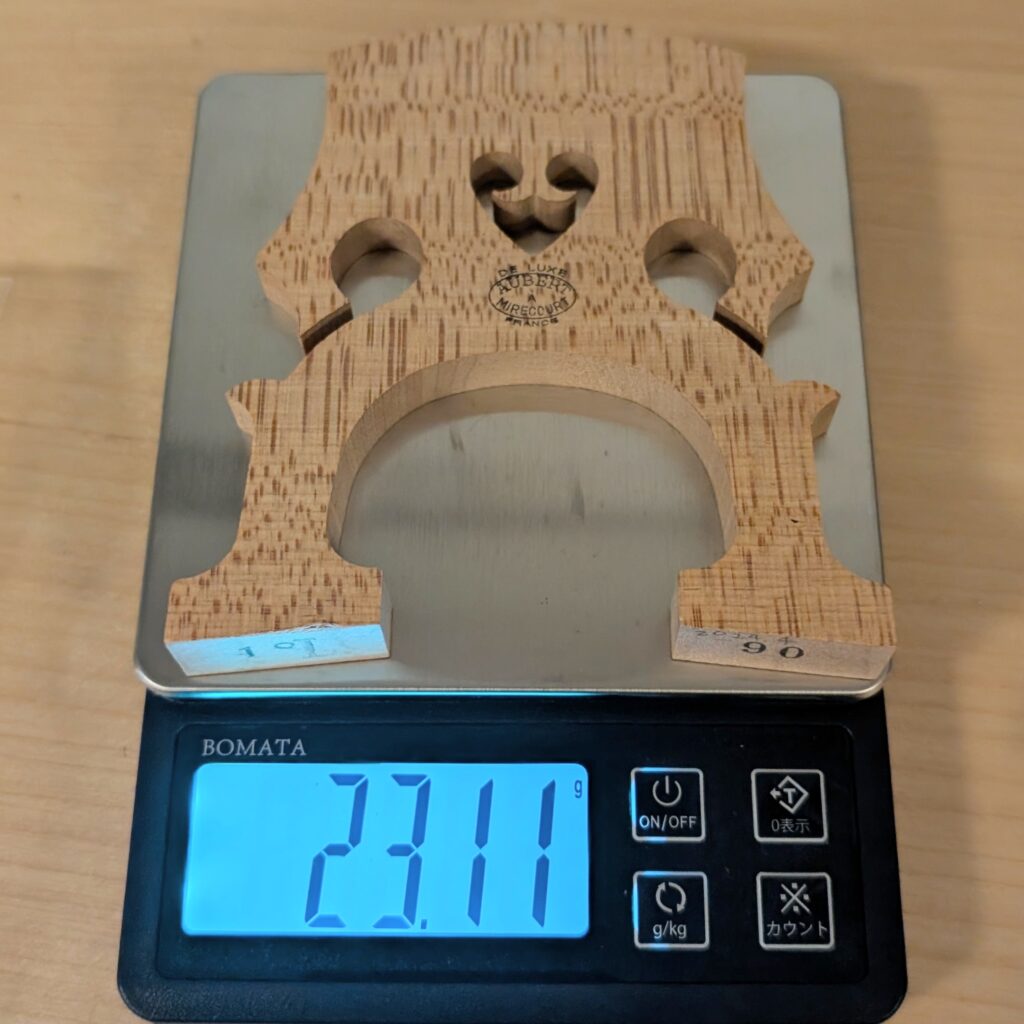

元々のベルギム駒は14.55gであった。

それに対して新しいフレンチ駒は17.83gと1.2倍くらい体重が増えています。

つまりこの重さの違いの分だけ、弦が駒を振動させるのに時間×力が必要になってくるので、レスポンスや発音のしやすさの違いがでてくると思われる。

ちなみに加工前の新品のオーベルト・デラックスの重量も測りますと、23グラム強です。

新品の駒の足部分をカットしてボディ形状に揃えて弦高を調整するため頭部分の削るだけで結構スリムにはなりますが、ベルギム駒と比べると重々しさがあります。

軽い駒だとレスポンスが良いと一般的に言われる反面、ダイレクトな音質になり楽器本来の質の良し悪しで金属的な音質になる懸念があるのだそう。

重い駒は一度振動しちゃえすれば筐体を振動させる強さやサスティーンは比較的得られやすい。

まぁ、プロの職人さんから言わせればその違いも、それぞれの楽器の材質や形等の音に関わる全てのマテリアルの無限の掛け算のなかの一つに過ぎないらしい。

ところで今回の駒はというと、それほどダイエットをせずに、まずは比較のために現状を知りましょうということで、ほんの少しエッジを削るくらいにしました。

あまり削ぎ落さずに割と駒そのままの状態ですね。

比較のためであり、今後は少し駒の厚さを薄くしたりエッジを削ったりするかもしれませんが、一度削ってしまうと「覆水盆に返らず」なのでまずはこのまま。

もし、「もう少しベルギム駒寄りなライトな感じにしてみたい」と奏者(私)自身が判るようになってからダイエットしてみても遅くないです。

消耗品になるかどうかは奏者次第

いやチェロの駒って値段が高いですよね。更にこの Aubert DELUXE は本当に価格が高い!

地道に数年前GETして集めていたものの、ここ数年の価格高騰は何なんだろうか。

なので「駒なんて消耗品なんだから安いレベルのものでいいよ」と思われる人もいるかも知れません。

実は楽器の所有者、奏者がちゃんとメンテしていれば駒は100年は持ちます。

以前、ノーラベルの100年前(と職人さんが判を押す)のチェロを所有していたのですが、その駒はどうみても当時の趣きがありました。ボディ内のふっるい木材の感じと同じ色をしていたからです。

その駒は極端にひん曲がったりもせずに、演奏上全く問題ありませんでした。むしろネックが下がってきてしまうので駒を低く削ることが必要になってしまいます。

駒を長持ちさせるコツとしては、持ち主・奏者がテールピース側の面が表板に対して垂直になっているか?を日ごろ調弦するときにでも意識することです。定期メンテナンスと言うほどのことではありません。

移動・運搬の際に駒への衝撃だつたり、長年ペグでのチューニングにより駒が垂直ではなく指板側に引っ張られてぐにゃっと駒が曲がってしまうことがあるため、調弦するときにでも駒を横から見て垂直になっているかな?と確認する程度でよさそうです。

もし駒が明らかに垂直じゃなくなると、数十キロの4本の弦の押し付ける力によって駒の足が表板に食い込んだり、駒にかかる力が分散したり、そもそも良い音が鳴らなくなります。

是非、駒を消耗品にしないようにしていただければと。

※ご紹介した商品は全て自費での購入レビューとなり、販売会社またはメーカーからの商品提供や商品紹介文面の指示等は無く、掲載情報の妥当性や正確性を保証するものではありません。※本サイトの閲覧、利用、ダウンロード等により直接又は間接に生じた損害や損失等について一切の責任を負いません。

コメント