テールピース交換作業

不器用な私(素人)でもテールピースの交換作業はできました。交換していきます。

作業前に弦に付いている松脂をアルコールで拭き取ります。

駒の位置のメモ

駒の位置を寸分違わずもとに戻すためにあらかじめマスキングテープで位置をチェック。

その前にウルフエリミネーターを外しましょうね・・。

マスキングテープは事前に目立たないところにしっかり貼って、はがしてみて塗装が剥がれないかどうかをチェックして、問題のないマスキングテープを使いましょう。粘着が強力なテープだとはがしたときにニスが持っていかれる可能性があります。

表板をアジャスターから守る

マスキングテープを貼ったら、弦を緩める前にボディ保護のために布巾をテールピースの下に敷きます。理由は後述。

ちなみにテーブルとチェロの間にも滑らないように布巾を敷いています。

弦を急に緩めると駒が倒れることがあり、そうなるとすごい勢いでテールピースがボディに打ち付けられます。

Wittnerのアジャスターは堅牢で重く、ボディに激しくぶつかれば簡単に表板を破壊できます笑。破壊までとはいかなくてもニスは剥がれて表板が削られます。その現象から表板を守るための布巾です。

これまでに何度もその傷跡があるチェロを見てきました。特に1900年代初頭から70年代のチェロに多い印象ですので、このWittnerアジャスターによるものでしょう。Wittnerチューニングアジャスターアタックとでも呼びましょう。お気をつけください笑

※ Wittner のチューニングアジャスターはとっても良い商品です。

駒が外せる程度に全ての弦を少しずつ緩め、ゆっくりと駒を外します。アジャスターアタックに気をつけながら。

駒を外せたらゆっくりとテールピースをボディに置いて弦をアジャスターから外します。

駒を外す際とその後の作業全てで魂柱が倒れないように注意します。魂柱が短かい楽器だと弦の張力が無くなってボディの膨らみにより、カツン、と魂柱が外れて倒れ、ボディの中でコロンコロンと遊ぶ状態になります。魂柱の直しは素人の私では残念ながら手に負えず、魂柱が倒れた場合は、職人さんにお願いするしかないです。魂柱調整キットがamazonで売られていますが、魂柱の微調整 数ミリ、あるいはミリ以下での調整で音が変わってきます。その修理・調整は素人にはハードルが高いです。何十年も修行と試行錯誤を日々繰り返している職人さんをリスペクト。

さて、弦をクルっとまとめて作業の邪魔にならないようにしておきます。

ちなみに、チェロの弦は丈夫で高価ですよね。比べてヴァイオリンの弦は細く安価なので、プロの職人さんがこの様な作業をしたらヴァイオリンの場合は必ず弦を交換するそうです。奏者のプロでも職人のプロでも何でもない素人の私(会社員)は弦は再利用しますよ。交換なんてもったいない。

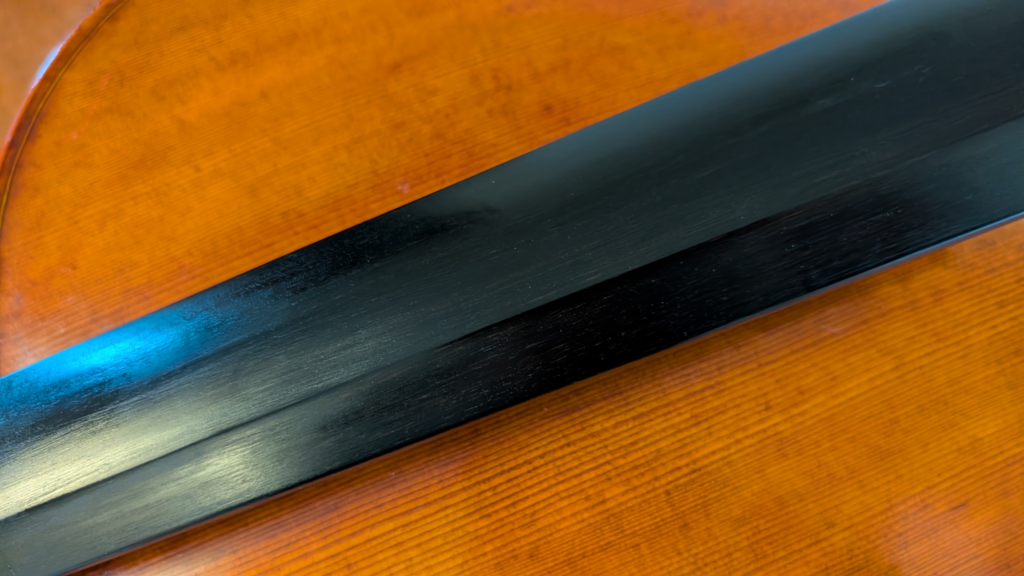

チェロの指板の清掃

指板が汚れているので、この機会についでに清掃します。クリーニングと保湿です。

指板は漆黒の密度の高いエボニーが良材とされて、指板だけは良材=適材の材である可能性が高いです。安いチェロはローズウッドや白木を黒く塗装されたものもあります。

指板の清掃にはアルコールを使用します。このとき絶対にボディのニスにアルコールがかからないようにします。

安価なチェロの場合は、指板をアルコールで掃除すると、黒い塗装が剥がれる場合があります。というかそうなります。なので指板は別に塗装しなくていいのになと思います。ローズウッドでも十分かっこいいと思うのです。

さておき、ティッシュにアルコールを含めて拭きます。

優しくふき取るだけで松脂や手垢が取れます。かなり汚れています。おえ・・。練習熱心だということにしましょう。

ボディとネックの付け根はニカワで接着されていますが、ネックにダメージが無いように指板に圧力をかけないように優しく汚れを拭き取ります。ゴシゴシと上から力を加えて拭くとヘッドがテーブルにガンガンぶつかったり、ネックへのダメージが怖いです。まぁそこまでヤワな楽器な訳ではないですが、素人判断は怖いので慎重に作業を進めます。自己責任で。

仕上げに椿オイルを指板に染み込ませます。

椿オイルやレモンオイルがすべすべサラサラで良いよ、と職人さんに教えてもらいました。

椿オイルをティッシュに含ませて指板全体に伸ばし染み込ませるイメージで拭いていきます。

馴染んでおくれ と祈りながら擦り込みます。

しっとりとした質感になり、左手が指板に吸い付くような弾き心地になります。弾いていて気持ちがいいです。しっとりマットでいてみる角度で艶やかさもあります。いい感じです。

職人さんのほうでは目の極細のサンドペーパーでオイルをつけながら磨くのだそうです。もちろん指板のアールが変わらない程度の指板表面だけ。

テールピース装着と駒立てと弦張りが同時進

ここからがちょっとむずいのですが、テールガットをエンドピンに取り付けても、まだテールピースはぶらぶらした状態です。

テールピースが固定される状態とは、すなわち、弦が張られていて駒が立っていてバランスのとれた状態になっているはずなのです。

なので、すみません一人では途中の写真は取れず・・駒が倒れない程度に4本の弦を軽く張り終えました。

この状態になったらテールガットを中心に揃えます。手でガガっと。テールガットはこれまではケブラー製のロープでしたが、今回はナイロン製ですのでこれも音に影響があるのかな。

ついでに駒の弦が当たる部分に鉛筆(シャーペンですが)で黒鉛を塗っていきます。調弦するときに弦が駒にくっつかずに滑らかにするためだそうです。

鉛筆の塗り過ぎ注意。何ごともやり過ぎはよくありません。

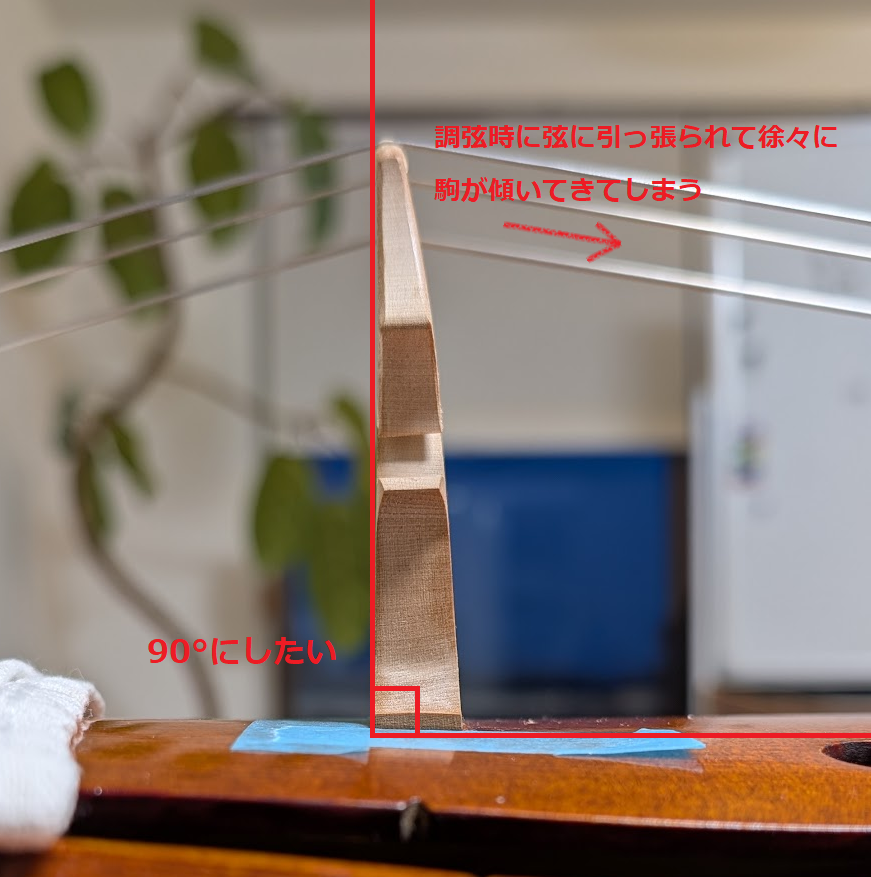

チューニングと同時に駒を90度に調整

チューニングして張力が強まるってくるたびに、駒というものは指板方向に倒れていきます。

駒の足のテールピース側の側面がボディに対して90度になるように、4つ弦の均等に少しずつペグを巻いては駒を直し、ペグを巻いては・・の繰り返しで調弦していきます。

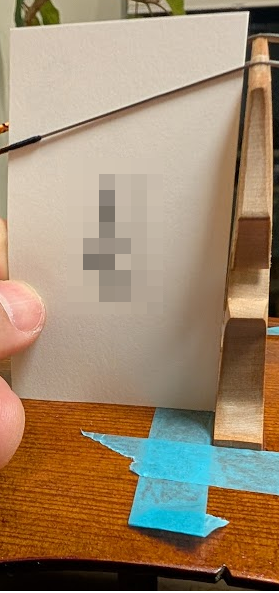

90度を測るには、名刺などのカードを当てて駒の傾き具合をチェックできます。慎重に進めます。

隙間があれば垂直じゃない証拠。

隙間があると後ろの風景が見えていますね。

隙間が無くピッタリ垂直になると気持ちがいいですね。

装着している駒は、駒の製作で有名なフランスの弦楽器パーツメーカーのAubert Deluxというチェロ用の駒です。職人さんに新品の駒を、私のこのチェロ用に調整してもらっています。

チェロの表板のアール(曲面)具合が全てのチェロで異なります。同じ量産メーカーの同モデルのチェロだとしても筐体ごとにわずかに曲面の形は異なります。木材は自然界のものなので歪み方が少しずつ異なりますし、手作りで作られる楽器であれば更にです。

量産品ではなく、工房でしっかりと木材の中の水分を抜いた板材を加工して作る高級な弦楽器は完成後の歪みが少ないため寸法の差は少なくなるのですが、それでも僅かに個体差はあるでしょう。

チェロごとに表板の曲面に合わせて、手練れの職人さんによって駒の脚の面をすり合わせ調整してもらわなければ弦楽器本来の音を出すことはできません。弦楽器メーカー業界では、量産品だとしてもコストを抑えながらも企業努力で駒だけでなく全体の細かい調整をして弦楽器としての品質をクリアしたものが世界的に普及しているのかと思います。凄い業界です。

踏まえると、稀にフリマアプリ等で弦楽器の使用済みの中古の駒パーツのみを販売しているのを見受けますが、中古の駒を購入したところで、そのままの状態では再利用はほぼ不可能です。奇跡的に曲面がピッタリ合い、かつ駒の高さ等も合えば使えますが稀でしょう。

しっかりと調整されている駒であれば、テールピース寄りの側面とボディ面が垂直に保ちながら調弦すると、駒の接着面の脚がしっかりとボディにくっついている状態になり、真下にかるか弦の圧力を駒がしっかりと受け止められます。その状態であれば、音質に良い影響するだけでなく、駒が曲がることはありません。

メンテされていない古い駒は長年の乾湿の繰り返しと垂直でない角度で取り付けられてしまったことにより、ぐにゃっと駒が曲がってしまっているものもあります。是非ご自身の駒を横から見て状態を確認してみて下さい。垂直になっていなければ健康な駒の状態を維持できませんので工房や楽器店で相談してみましょう!

駒のことは後日まとめ記事にしますね。

調弦して完成へ

各弦ともペグだけである程度調弦して、マスキングテープを剥がして、ウルフエリミネーターを取り付けます。

はい、出来上がり。

チューニングアジャスターで調弦を微調整して。完成。新しい音が楽しみ。

コメント