弓のバランスポイントの位置って結局どれが弾きやすいのかな?って奏者によってまちまちだろうと言ったらオシマイなので、弓のバランスポイント、材質、重量、硬さ柔らかさ等の違いによりどの様なメリットデメリットが生まれるかを考察。

ご自身の好きな弓のタイプを考察するきっかけとなれば幸いです。

モダン弓とバロック弓

現代使われるチェロ弓には大きく2種類のかたちが存在し、それぞれバロック弓とモダン弓といいます。

更にバロック弓は細分化され初期バロック弓、後期バロック弓、クラシカル弓の3種類の細かい違いがあります。

モダン弓には、いわゆる角弓と丸弓と呼ばれるスティック断面の形の違いがあります。角弓は断面は八角形で、丸弓は丸です。

ここではモダン弓に関してまとめます。

棹材は古いフェルナンブーコ推し

フェルナンブーコ、ペルナンブーコ、フェルナンブコ、ペルナンブコ、フェルナンブッコ、ペルナンブッコなどネット調べるといくつか呼びかたがありますが、綴りはPernambucoです。

フェルナンブーコはブラジル原産のマメ科ジャケツイバラ亜科の常緑高木(Caesalpinia echinata)の木で、初級用の弓の棹材でよく見るブラジルウッドと呼ばれる木材と全く同じ種属です。特にペルナンブーコ州で採れる材料をフェルナンブーコ材と呼んでいて、昨今では良質(棹材として適している)なブラジルウッドのことをそう呼ぶのだそうです。

フェルナンブーコの特性である柔軟性、堅牢性は、弦楽器の弓のスティックの材量として地球上で最も評価される木材です。絶滅危惧種に指定されているため、国際取引にはワシントン条約で輸入には条件規制がかかっています。

時代によっての棹材の良し悪し

フェルナンブーコはブラジルウッドと全く同じ種属なので、赤道付近で伐採されたブラジルの木材で代用した弓が出回っている可能性は考えられそうです。

しかし1900年~1960年くらいに制作された弓の棹材は、まだ世間がフェルナンブーコが枯渇するとは思っていない時代なので、弓制作には良質なフェルナンブーコがじゃんじゃん使われていたと思われます。

量産品だとしても古そうな中古の弓を楽器店等でみつけたら、値段次第では購入を検討してもよいでしょう。

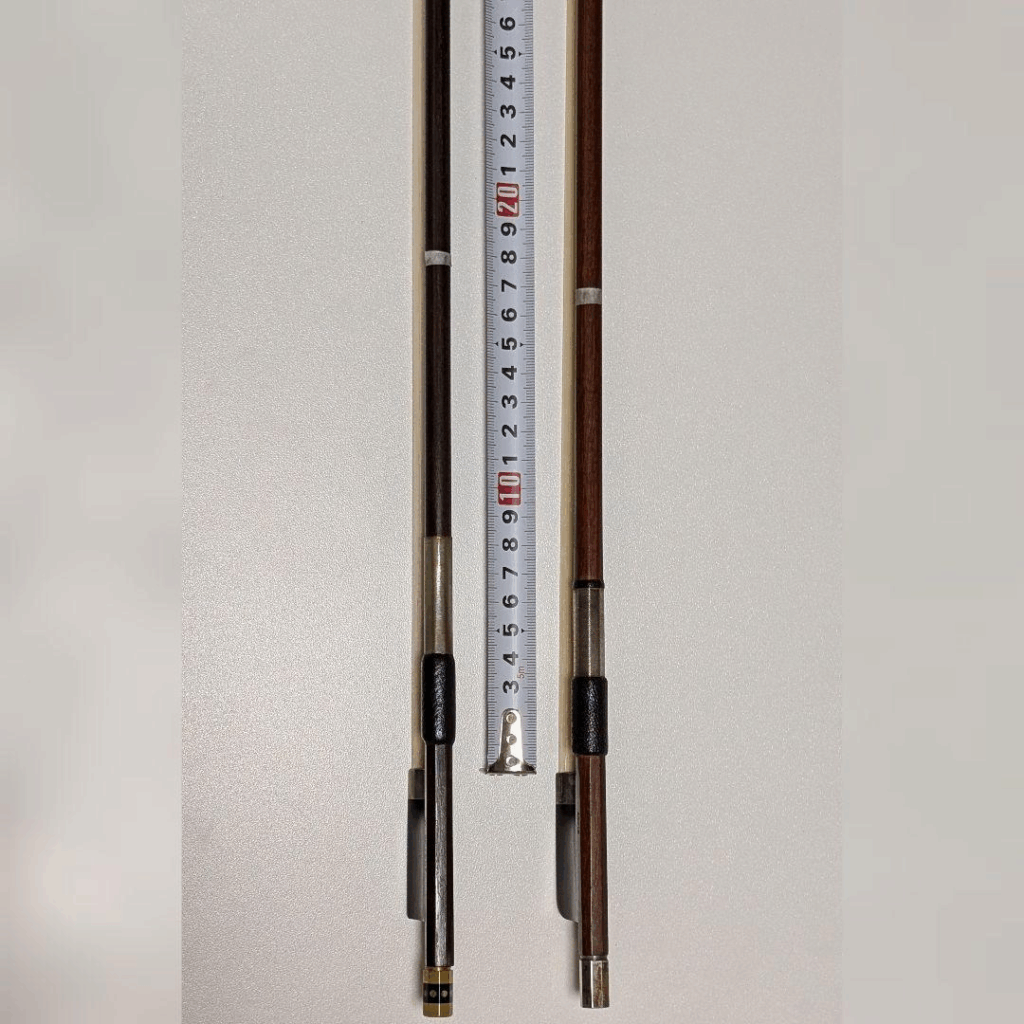

手持ちの弓を、工房の職人さんと一緒に選定したところ棹材のフェルナンブーコの質、密度、色味から良質であろうものとブラジルウッドなのかな?というものまで、様々な木材があり楽しいですね。

左から順に棹が硬めでしなりが長持ちする弓だそうです。

木目の繊維の絡み具合で曲がり強度が異なるらしいです。職人さんは見た目だけでもある程度は判別できるとのこと。値段も近しい順に高価だったため、プロの職人の目利きは凄いです。

順に弓元アップの写真を並べてみます。

昔からお小遣いでコツコツ中古の掘り出し物を集めていたらたくさんになっていました。よく妻に冷たい目で見られます。

しかしながら、個人的には棹材の硬さの順と弾きやすさの順番は全く一致していませんでした。

弓の奥が深いところです。

チェロの弓の重量

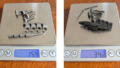

チェロの弓の重量は標準で80g(±5g)程度と言われています。

現在、流通するチェロ用弓(中古弓を含む)でこれまで測ったものの中だと、例えば77gだと軽めで82g位だと標準で85gだと重い部類という感じです。

大変に興味深いことに、軽いのは正義?軽いから操作性がよい?というとそう単純なことではないのです。

というか、重さだけでは弓の良しあしは全く判定できません。

弓の奥が深いところです。

チェロ弓のそり付け

モダン弓は毛に対して逆ブリッジ型に反っていて、毛を張っていくと反り具合が減りまっすぐに近づいていきます。

弓の棹材の反発(戻ろうとする力)により、毛に適度な弾力が生まれて弦楽器の演奏に適した奏者にとって丁度よい張り具合に調整ができます。

演奏後に毛を緩めずに張り続けてしまうのはNGです。長時間、毛を張った状態の曲がり具合で木材が馴染んできてしまい、毛を緩めても反り付けが弱い状態になってしまいます。つまり毛を張った時の棹材の戻ろうとする力が弱くなってしまうので、演奏にて適した毛の張力が得られなくなってしまいます。

反り付け具合が弱くなってくるということは、より毛を張らないと弾力が得られないため、更に張り気味にして演奏しがちになり悪循環です。稀にモダン弓なのにバロック弓のような逆反りするくらい強烈に毛を張って演奏をなさっている方を見ます。

弦楽器は弦に対して毛の角度を付けて毛の量を調整して演奏すると思いますが、毛と弓の間の距離が大きくなるとヴァイオリンやビオラは特に演奏がしにくくなると思います。

是非、演奏後は毛を緩めることをお勧めします。

何かのネット記事で弓の毛を張りっぱなしにすると棹材のエージングになっていい感じ、という都市伝説を読んだことがありますが、物理的・論理的にどういう理屈なのかが解りませんので、やはり演奏後は毛を緩めることをおススメしたいです。

棹の曲がり方、「カーブトップ(スティックと毛の距離が最も近い部分の中央)」は時代ごとに流行があり、19世紀は弓の中心に、20世紀以降は弓の先端寄りにカーブトップが来る傾向があることが有名です。

速いパッセージを弾くときに弓が弦に着きやすくバタつくことをおさえるための改良とのことですが、様々なバランスが絡み合ってくるので一概にどれが良いとは言えません。

弓の奥が深いところです。

チェロ弓のスティックの反り付け修理

チェロの弓の反り付け具合を知るには、まず毛を緩めて棹に毛のテンションが無い状態にします。

その状態で、毛を下面にして弓を机の上に置いて横から見ると、スティックの中央あたりのカーブトップが毛(机)にくっつかず少し隙間があると思いますが、その間隔を見ます。

スティックと毛(机)の一番短い距離で3mm程度の隙間がある反り具合がチェロの弓の標準の反り具合とされます。

もちろん伝統的な工房やそれぞれの職人さんごと、時代ごとによっても反り付けの加減はまちまちではあります。反り付け少なくなってくるとモダン弓はバロック弓とは異なり、演奏にダイナミクスやイントネーションをつけるために毛を張り気味にせざるを得なくなります。

もし反りが弱くなってきた場合は、職人さんにお願いして「弓の反り付け修理(反り戻し加工)」を依頼しましょう。

反り具合を適切に戻してあげることで弓の弾力が復活します。

そもそもですが、反り具合が弱まっているということは棹材にとっては幾分ダメージを与えてしまっている可能性はあります。もちろん長年の練習により少しずつ反り付けが無くなってきてしまうこともありますが、演奏前に毛を張り、演奏後に毛を緩める。これを徹底して、出来る限り長く付き合っていけるように大切にしましょう。

奏者にとっては弓は単に道具ではなく、楽器本体と同じように愛すべき楽器であり共に成長していく友達であるべきです。

ちなみに高価な弓は4桁万円以上します。チェロに付属する道具ではなくひとつの楽器です。

バランスポイントが弓元・弓先のどちら側に偏っているか

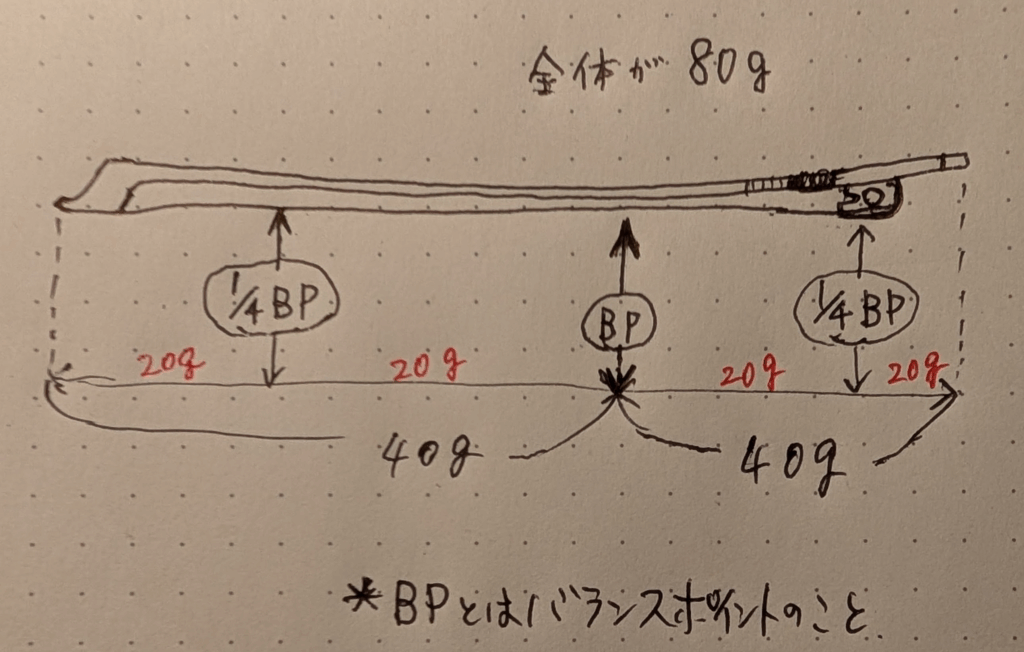

本題のバランスポイントとは弓全体の重心の位置のおはなしです。

位置の数値としての計測方法としては、演奏時の毛の張り具合にしたうえで、毛をペン等の細いものの上に置き、バランスが取れるところを見つけ、その位置と弓元フロッシュ(フロッグ)の毛の付け根までの距離を測ります。

モダン弓は、バランスポイントの位置は様々で、数ミリから数センチの違いがありますが経験からすると17cm前後の位置にあると思います。

※写真だと撮影の角度、遠近感でものさしの数値は参考程度です。

チェロ弓のバランスポイントの違いで考えられるメリットとデメリット

バランスポイントが手元側に近い方が、何となく操作しやすいのか?いや弓先の方に近い方が力を入れなくていいのか? 悩ましいところですね。

弓元側にバランスポイントがある場合

- メリット

- 少ない力で弓先を振ることができる

- デメリット

- 弓先に重さを乗せにくい

弓先側にバランスポイントがある場合

- メリット

- 弓先に重さが乗りやすい

- デメリット

- 弓を振った時に「振られる感じ」がある

バランスポイントの弓ごとの差は本当にある?

ほぼ同じ様な形状の弓なのに、バランスポイントの位置に差が出るのであろうか?

弓によっての違いでどれ程の差があるのかを、手元にある弓の中で最も異なる2本を調べてみた。

最も手元寄りの弓と最も弓先寄りの弓とで、2cm程異なるという結果でした。

ほぼ同じ様な形状の弓同士、弓全体の長さが71.5cm程のためバランスポイントの位置が2cm異なるというのは不思議ですね。

この弓2本は、たまたま全く同じタイミングで一人の職人さんに毛替えの依頼をしました。毛の種類も職人さんが束で入荷した同じモンゴル毛を使用しました。松脂はチェロ用のメロスのダークをどちらも同じ様に付けて条件を揃えました。

筆者がこの2本を弾き比べたところ、やはり違いはありました。

読者を残念にするかもしれませんが、スタッカート、レガート、クレッシェンド、デクレッシェンドの抑揚のつけやすさが、どちらが良いということではなく、確かに「違いはある」という感じです。

初心者から中級者になりかけの私(ウェルナー1を終えてスズキ・メソード5やDotzauer、白鳥やバッハ無伴奏1を取り組み中のレベル)にとっては違いはあるが、どちらが正解かを判定する事ができません。

弓を反対に持ってみればバランスポイントの位置の違いがわかる

弓を反対に持つ。つまり弓先の方を持ち普段持っているフロッシュ(フロッグ)側を弓先に見立てて弾いてみてください。弓を逆立ちさせる感じです。

インスタグラムでそんなことをしている海外のプロのかたがいらっしゃいました。

映像では綺麗な音で弾いておられます。上手な人はどんな弓でも上手に弾けちゃうんだなぁ。

実際にご自身でやってみていただくと、バランスポイントが弓先の17cm辺りにある弓を操作する感覚になるはずですが、どうでしょうか、めちゃくちゃ変な感じです。ですが、音は出ます。

どんなバランスポイント位置だとしても、弾ける人は弾ける。ただし操作性に違いは必ずある。

たぶん先生には「充分良い弓ですね。毛替えの時などのために弓は2本持っておいたほうがいいですよ。弾きやすいと感じる方をメイン弓にして、練習をメキメキ頑張りましょう!」と言われるのがオチだと思います。汗笑

弓のバランスポイントの違いよりも、奏者側の慣れ?

上記で挙げたバランスポイントの違いによる一般的に言われるメリット・デメリットは直感的には分かります。

極端に弓先のほうにほぼ重心があれば「猫じゃらし」のような長い棒のイメージです。極端に手元の方に重心があれば「フェンシングのサーブル」のような長い棒のイメージです。

演奏時には、弓元でも重さを乗せやすいな、とか弓の先端が重くて振られるな、とか弓の操作性に気を取られてしまうのはナンセンスです。「良い音を出す!」とか「この曲でこんな感情を伝えたい!」とか「演奏って楽しい!」と音楽の本来のあり方を意識するほうが大切です。

ということは、弓のバランスポイントの位置や、硬さ、柔らかさに対してやっ気になるよりは(筆者が言うなと皆さんお思いのことと。)、弓に対して求める機能としては、演奏に集中できることではないかと思うのです。

詰まるところ、演奏に集中できるように自分の友達の弓がどういう性格なのかを知っていることに尽きると思います。

弓の重さ

バイオリンとは違いチェロは弦の張力が強くや弦の重さも重いので、弦を振動させるための弓の重量が異なります。

古くからモダン弓の重量は、楽器ごとにだいたい決まっています。

- バイオリン弓 : 60g前後 : 74cm前後

- ビオラ弓 : 70g前後 : 73cm前後

- チェロ弓 : 80g前後 : 72cm前後

- コントラバス弓 : 130g前後 : 75cm前後

バイオリンの弓を用いフォルテの16分音符のスタッカートをチェロで演奏してみようとすると、実際に試したのですが、かなり難しいです。弓に重さが乗らずチェロらしい音が出せません。いつも通り弾こうとしても音量が出ず、低音弦では毛を弦に引っかけて震わせて鳴らしきるまでに時間がかかるというか、早いパッセージだと毛が滑る感じがしちゃいます。スカスカした音です。

つまり、長い歴史のなかで世界標準の4/4フルサイズのチェロを演奏するに適した弓の重量は80g前後に落ち着いているのが現状なんだと思われます。

こういう物理的にスケール(長さとか)によって重量(質量)の数値が定まってくるのって、理系の私は地球ってすごい、宇宙ってすごい と感じてしまうのです。

軽い部類のものは 78gとかありますが、80g プラスマイナス5g程度であれば特に弾きにくいとかは感じられませんでした。私の演奏力では、音量もさほど気になりません。

重さよりもバランスのほうが弾き心地において影響が大きいと実感。

チェロに適した弓の重量は80g程度ということではありますが、先ほどのバランスポイントの話にも近いのですが、弓全体に対してどこに重さが偏っているか、という違いも調べ甲斐がある気がしてきました。

例えば 4分の1のバランスポイントの位置も弓によって無限種類あると思われます。

さらに 8分の1のバランスポイントの位置は、16分の1・・・と無限に重心の偏りはあるはずです。

更に棹材の硬度軟度も加わり、弓ごとに無限の個体差があり天然の木製の弓であれば、この世には全く同じ弓というものが存在しないと思われます。

生産ラインで同じ品質で作れるであろうカーボン製の弓でさえわずかに個体差があると言われます。

そもそもプロ奏者は、どんな楽器や弓でもそれらの特性を即座に理解してベストな音を鳴らせるわけですが・・。カーボン弓をメイン弓にしている奏者も見ます。

ちなみにカーボン・ボウの先駆者の ARCUS BOW TOKYO さんのチェロ弓は、なんと 70g弱というものもあります。そこまで軽いのに動画ではプロの奏者グレイ理沙さんが豊かで素敵な音色で奏でています。

軽量なのになぜこんなに音量がかせげるのであろうか。研究し尽くされていて、しなり加減やバランスが優秀なのでしょうね。

不思議な弓です・・みなさま是非お店に出向いてご試奏してみてください。

上から見たときに弓が左右に曲がっていないかどうか

弓を机の上などに置き、上から見たときに左右に曲がりが無いかをチェックしましょう。

めっちゃまっすぐな健康な弓。

重量やバランスポイントは個性としやすいですが、左右曲がりに関しては奏者にとっても弾きにくいし、修理する職人さんにとっても嫌われる症状です。

経年で毛を張りっぱなしにして放置しておくと、張力に負けて棹が右か左かに曲がってきてしまうそうです。

オールドの弓はあえて左右非対称性にしているという文献をどこかで見たことがありますが、初級者の練習用の弓において長く付き合える弓が重宝します。左右曲がりに関して言うと真っすぐな弓を選んでください。

上達につれて好みが変わってくる

初級者は剛弓(ごうきゅう)と呼ばれる、重め(82g〜)の弓を好み毛を張り気味にする傾向があるそうです。腕の重さを乗せる様な体全体の使い方を習得できていないため弓の自重で勝手に弦を揺らしてくれる弓が比較的楽に演奏できる様なのです。

私も硬めの弓を試奏させてもらった時に、これ良いじゃん!って感じました。

しかし上達するにつれ、練習曲でフォルテッシモからピアニッシモまで、レガートやスタッカート、クレッシェンドやデクレッシェンド、ドルチェやカンタービレなどの曲に表情をつけるための装飾記号が出てくると弓の重さ一辺倒の弾き方ではどうにも表現できなけなります。

すると、あれ?弓が重いのかなぁ?いやいや、まず自分の弾き方を見直そうぜ、いや待てよ、楽器店で他の弓も試してそれが弾きやすい弓を探してみようかな?等と、向上心ゆえの悩みをいだき色んな弓を弾き始めます。そう、向上心です。

音楽大学やスクール、グループレッスンに通う人であれば他の生徒や演奏仲間に、ちょっと使ってる弓で弾かせて、と色々な弓の違いを知ることになります。

たくさん演奏して練習して自分の好みが分かってきます。

現時点での弓の好みが定まってきたら、新しい弓を一つゲットし、その弓の特性を理解して最大限活かして、道具にとらわれない状態で、自分の腕と音楽性を磨いていく。その繰り返しが演奏人生なのだと。

稀に中級者となり伸び悩んでくると弓探しの沼にハマり、弓を変えることで演奏が上達していくと勘違いしてしまう病状が発生することもあります。そんな時は、自分の腕と表現したい音楽性が全てであるということを思い出して、弓や楽器に頼る気持ちは断った方が良いです。

だからこそ、たとえプロにならずとも、生涯演奏を続けていく気持ちがあれば自分に合う弓をあれこれ探すよりも、ある程度の品質の弓が見つかれば、この弓が相棒だ!と決め、その弓と長く付き合い一番の友達になる(友情を感じる)ことが上達への近道なのではないかと結論付けたいです。

相棒は Finkel の LEFINモデル

ここからは筆者の相棒の弓を自慢します。

Finkelのラファンというシリーズで、修理痕があることでネットで安く手に入れました。

Finkelはスイスの5代に渡るスイスの名門メーカーで、工房ではすべてのモデルに10年以上シーズニングされたフェルナンブーコ材を使用ているそうです。安心できます。

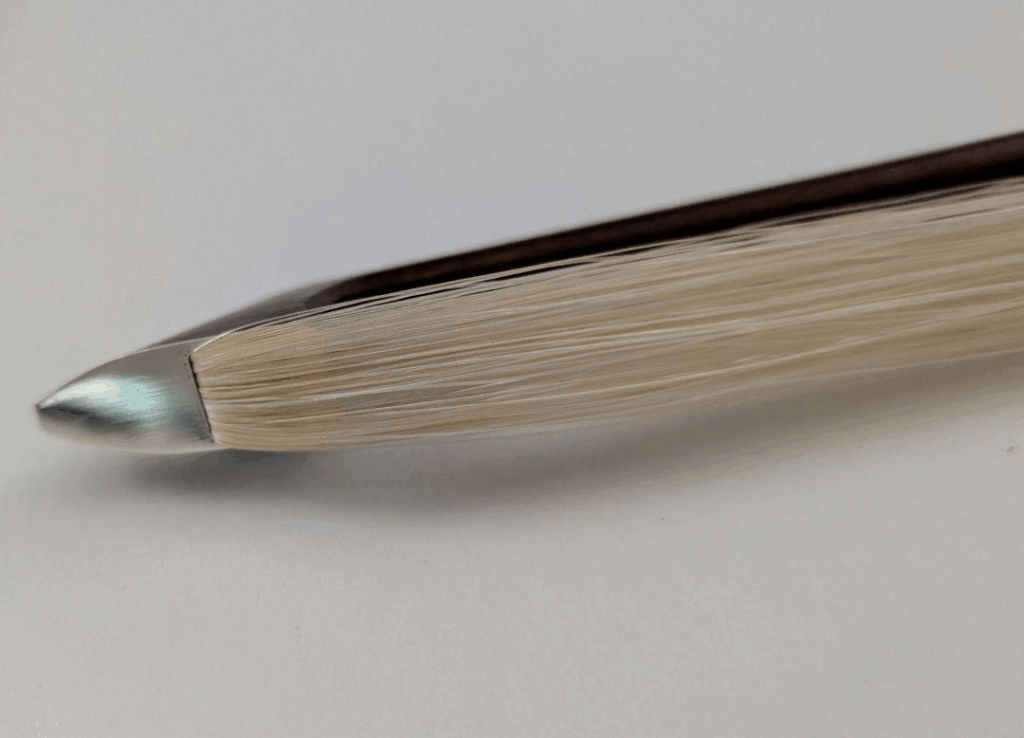

LEFIN(ラファン)300というモデルは先端にシルバーチップがさりげなく施され、swiss made と刻印がかわいいのです。一番の友達だからこそよく観察して愛着を持つことが必要です。

たまに練習中に、インターフォンが鳴り配達を受け取って、ついでに家事をしたり何やかんやでうっかり弓の毛を張りっぱなしに放置してしまうことがあります。気づいたときに時には「しまった!!!毛を張りっぱなしにしてしまってごめんね!」と自分を悔やみ悲しい気持ちになります。

全長は71.5cm程で標準より少し短めです。重量は81.1g程で標準くらいです。バランスポイント(毛の付け根から)は約16.5cmで標準よりちょっと手元よりな気がします。

しかしながら、手に入れたときから先端部分に折れの修理痕があります。

しかし継ぎ目は綺麗に修理されており、ここまで完璧に修理するのは容易ではありません。

とのこと by職人さん

傷があるもの唯一無二です。あばたえくぼ。

棹はさほど硬くはなく重くもなくいわゆる剛弓ではないと思います。適度なコシで粘りが強いので抑揚が付けやすく感じます。長年使っていてクセを知っているからか感覚的にそう思うのかもしれません。

感覚的なところ以外では、数値としてバランスポイントは他の弓に比べても手元寄りです。これは物理的に目に見える部分です。

バランスポイントの位置にマスキングテープを貼って比較。右側が今回のフィンケル弓で、左側は一般的なちゃんとしたドイツ弓ですが、バランスポイントの位置が1cmほどは手元に寄っています。

先端チップのシルバー素材です。研磨剤と綿棒で丁寧に磨きました。

弓先にも重量は残しつつ、かつ全体の重量が81グラム程なので弓先でも弦に重さを乗せやすいうえに手元側でも操作しやすい頼もしい相棒。4分の1バランスポイントが弓先側にあるイメージです。※あくまで個人的なイメージ。

他のウン百万円するような高級な弓を持ってこられても、この弓の性格は唯一無二だと考えると安々と交換できません。弓の性格はお金には替えられません。

腕が上がってきたらまた違う相棒を見つけてしまうかもしれませんが、ゼロからはじめて初級者と呼べるころまで上達できたのはこの弓のおかげと信じることにします。

チェロ弓に使われる毛の質や松脂の質

弓の毛は、馬のしっぽの毛です。馬さんありがとう。

弓の重さも大事ですが、弦を振動させるための毛と松脂もバイオリンと同じものよりはチェロに適したものがありそうです。

バイオリンに適した細い毛を職人さんにて付けていただいた際は、少し滑る感覚がありました。全く同じ松脂でも弦の引っかかる感覚が異なります。

また、毛の量によっても変わります。奏者によっては「毛を多めに張ってください」と注文するひともいます。とのことです by職人さん。

毛量、毛の質(キューティクル)、毛の太さによっても演奏に影響があるということは確かです。

私はコントラバスも少し演奏していたことがあり、コンバスの弓に関しては、全く毛も松脂も別物です。コンバスの弓はバイオリン、ビオラはもちろん、チェロともかなり異なります。重いコンバスの弦を揺らすため、弓自体の重量もかなり違いますが、黒い太い毛を張り粘着性の高い松脂を使います。

チェロの弓が問題ではなく毛替えが必要かも

例えば、毎日ちゃんと練習しているチェロ就学者の場合、1年間も練習で酷使した弓の毛はかなり劣化していると思われます。

右手に変な力みが入ってしまう場合、毛が劣化して松脂の乗り具合が悪くなっていることが原因な事があります。弓の本体ではなく毛の張り替え時期なのかを疑ってみましょう。弓の毛が滑ると腕の重さを乗せ気味にしないとスタッカートや素早いパッセージに弓がついてきてくれなくなり最悪右手の力みに繋がります。上級者の場合は、あ、毛がヘタってきたなと分かりますが、初級者は特に注意が必要かもせれません。

チェロの弓の毛の張り替えをするだけでガラッと操作性が変わりますので、楽器店や工房で相談してみてください。更に言うと、チェロの弓に合った毛を選り分ける目と腕をもった職人さんのいる楽器店や工房で張り替え修理を依頼できると最高です。

松脂でも音質が変わる

松脂も先生のものを借りたら全然違ったんですけども・・・。

もはや弓とかじゃなくて、松脂の違いで音に大きく影響する。

高くても数千円の違いの松脂は、なんか弓が滑るなぁという初級段階ではコスパの良い改善点かもしれません。

弾きやすさよりも音質に困っている方は松脂にも目を向けてみてくださいね。

弓のあれこれ知識も大事だけど愛着がいちばん

弓は弦を揺らすための道具であり奥が深いものです。道具としての理解を深めることはもちろんのこと、相棒の弓の特性を知り愛着をもって大切にしていこうと思う今日この頃です。そこに愛があれば吉。

コメント