ウルフが激しい楽器(チェロ)の場合、ウルフキラーやウルフエリミネーターを用いることが大抵です。

チェロのウルフ音はヴァイオリンのウルフと比べてもかなり激しいものがあります。私のチェロの場合はD線第1ポジションのE音とG線の4ボジE音でウルフが強烈に出ます。ビヨビヨビヨと楽曲に悪影響な音が出てしまいます。

そのためウルフ解消のためにエリミネーターを使っています。

ウルフ・エリミネーターの選択肢

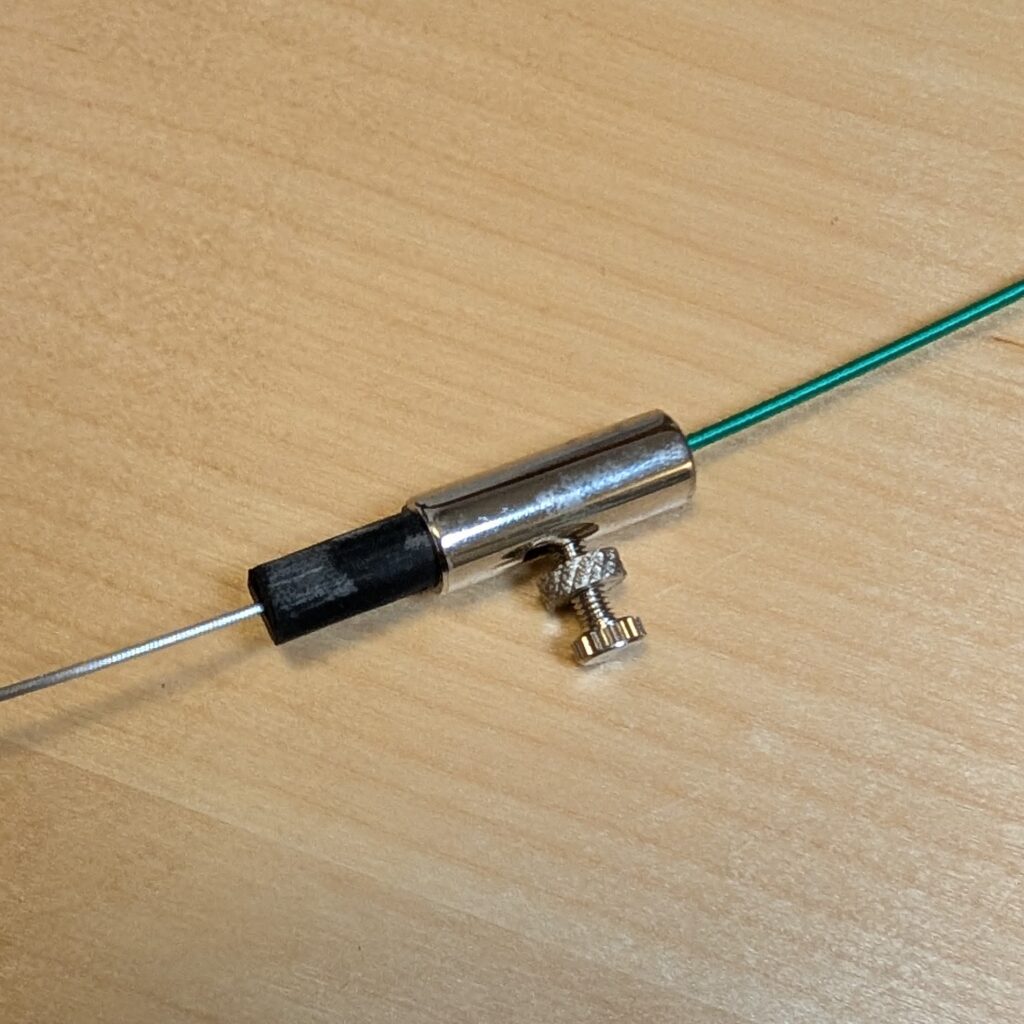

ウルフ解消のため今回はMbergというエリミネーターを使ってみようと思います。Mbergは真鍮で出来ておりオーストリア製とのこと。

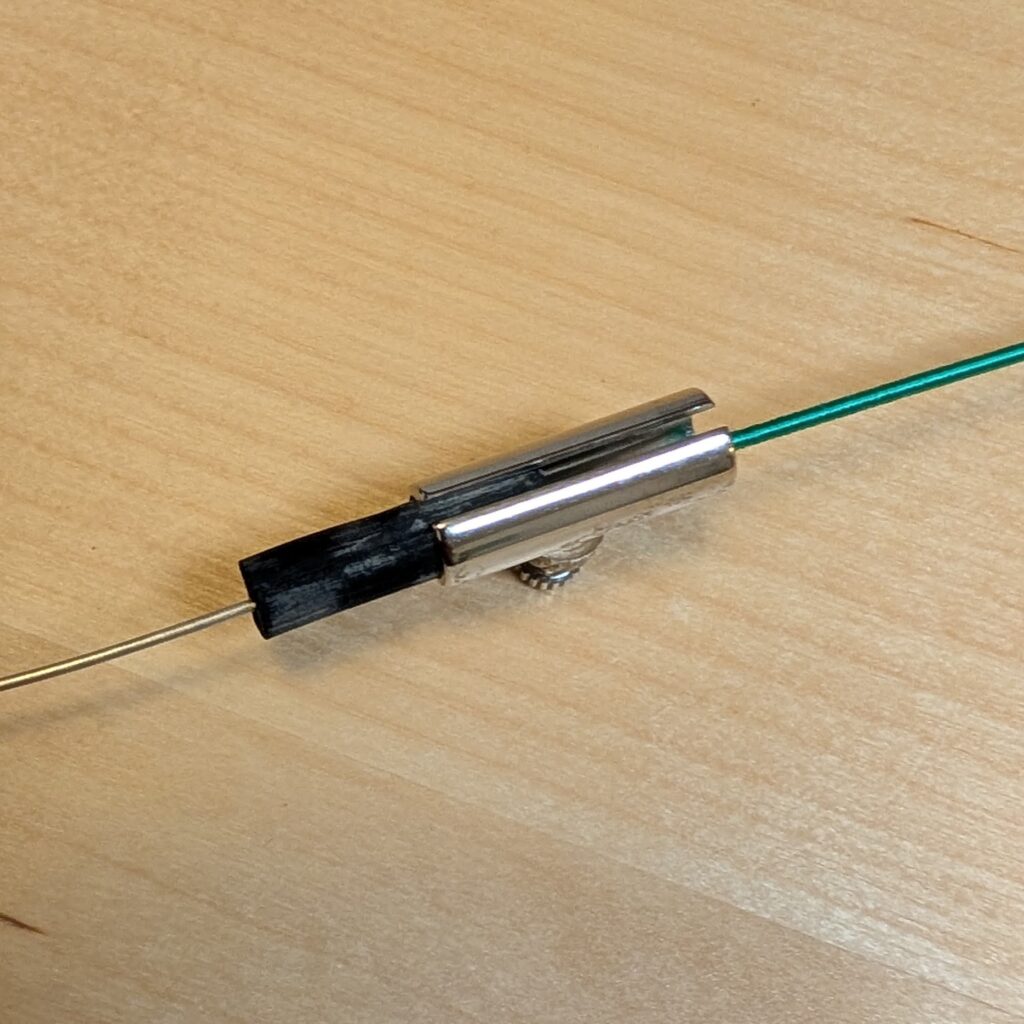

最も一般的なエリミネーター(ウルフ・キラー)は、ゴム素材やクッション素材の弦に巻き付ける部品の上から金属製の重りで固定するタイプのものです。

このタイプ(以後「ゴムタイプ」)のエリミネーターの欠点として弦との接地面積が大きく、楽器の響きが変わってしまう(らしい)というデメリットがあります。

Mbergのようなボタン上の金属を弦に挟むタイプのエリミネーター(以後「ボタンタイプ」)は、弦との接地面積が少ないため、楽器の響きが変わりにくいとのこと。

また他のタイプとして円柱状の金属に縦方向の波状の溝を入れ、その溝に弦を挟んでウルフを抑制する「ピュア・ブリランテ」という商品もあります。

こちらも本来のチェロの響きを損ねないという特徴があるらしいです。

今のところ主流としては3タイプのウルフ・エリミネーターがあるということですね。

- ゴムタイプ

- ボタンタイプ

- ブリランテタイプ

私のチェロでは今まではゴムタイプのものを使っていました。

ボタンタイプに変えてみる

これまでのゴムタイプを弦から外します。

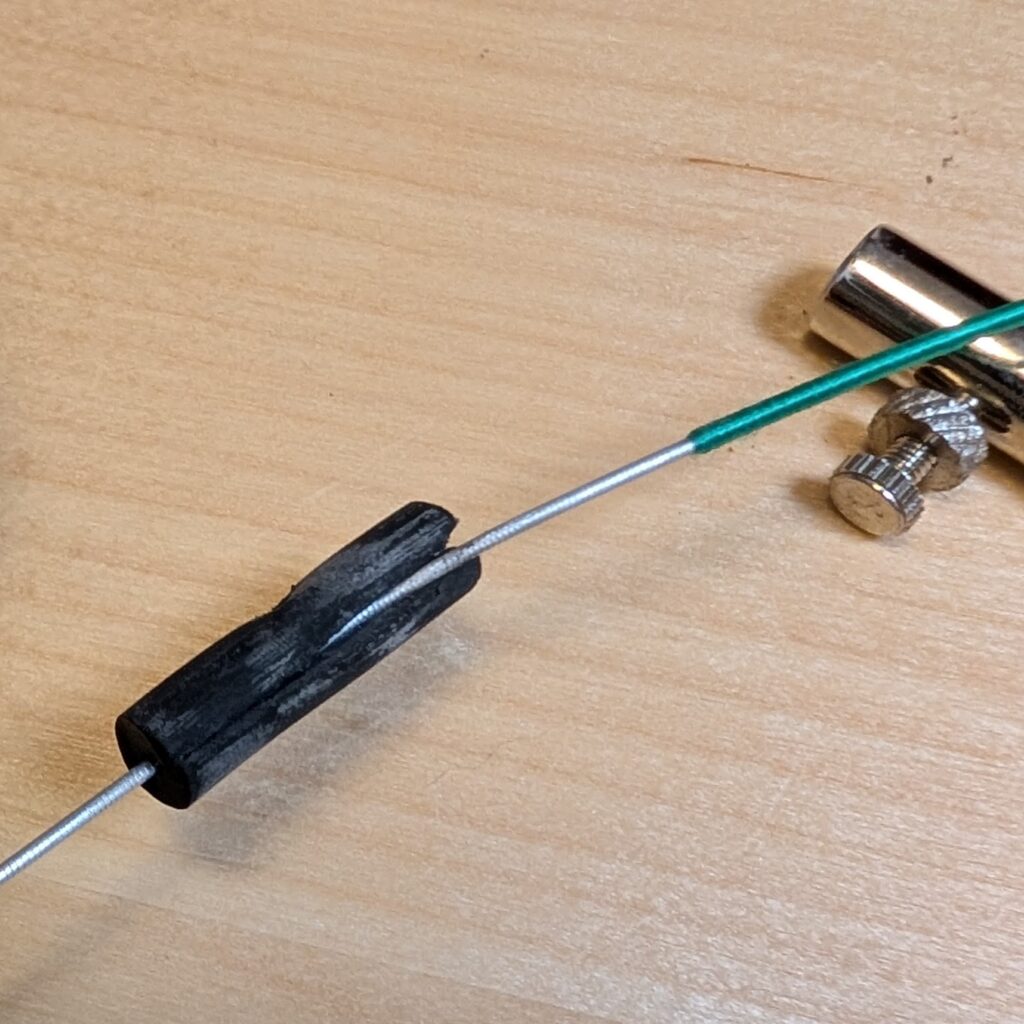

ゴム材が古く固まってしまい弦に密着してしまってるためわざわざ弦をチェロから外さないいけませんでした。

金属の筒からゴム材をスライドさせて取り出してから

ゴム材の切れ目から弦を剥がします。

エリミネーターごとの重さチェック

それぞれのエリミネーターの重さを測ってみます。

もはや、重さに違いがあるので音質の違いの前に影響の出方が異なる気がする。

ちなみに、中国製の謎のエリミネーターもアマゾンでゲットしていました。

謎メーカーのMbergもどきは見た目はそっくりで安いです。持った感じ触った感じ重さも真鍮だとは思います。磨きが甘い(笑)のも逆にマットな質感で目立ちすぎず良いかもと。

ちょっとだけMberg本家より重いです。用途としては充分だと思います。

ウルフ・エリミネーターの原理

駒とテールピースの間の弦に装着することで、チェロ全体の共鳴部分の重量がわずかに変化し、ウフルの音の位置をズラしてあげるという仕組みです。

正しい音程と正しい音程との間にウルフの位置がズレてくれるのでウルフが消える(消えたようにみえる)訳ですね。

交換による効果測定

交換したことにより、音が変わったかどうか。

・・・分からないです笑

ウルフは発生しませんが音質が変わったかどうかは謎です。

しかし、右腕の負荷が変わったかもです。音が出しやすくなった気がします。

今後もボタンタイプのウルフ・エリミネーターを使っていこうと思います!

見た目もかっこいいし。

コメント